Virtudes

Deseamos poner a disposición de quienes estén interesados en el conocimiento de las virtudes, ensayos, artículos y estudios que puedan servir como material de trabajo y reflexión, y abrir un marco de colaboración para todos aquellos que deseen participar en un diálogo interdisciplinar sobre una cuestión de tanta trascendencia para la vida moral de la persona y de la sociedad. Coordina: Tomás Trigo, Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Contacto Tomás Trigo

Ricardo Yepes Stork

Publicado en: Revista “Nuestro Tiempo”, nº 508, octubre 1966 (pp. 110-123)

Índice:

La vergüenza

El pudor

La desnudez anónima

La compostura

La elegancia

Lo íntegro

Me imagino que el lector esta dispuesto a admitir que la dignidad humana es para nosotros una cuestión importante, pues hoy ocupa páginas y conversaciones innumerables. Casi siempre se habla de ella como un tema político, el del reconocimiento de todos, el de los derechos humanos como fundamento del ordenamiento jurídico, o como una exigencia moral básica e inalienable que debe ser enérgicamente defendida para que la sociedad no se deshumanice.

Sin embargo, pocas veces se habla de la dignidad desde un planteamiento intimista y estético. Pero es muy instructivo hacerlo. El paciente y sufrido lector que esté dispuesto a acompañarme podrá ver, espero, cómo la dignidad humana envuelve también a aquellos asuntos que ennoblecen o degradan a la persona ante sí misma, y en consecuencia ante los demás, por ejemplo la autoestima que uno tenga de sí y la consideración que los demás le otorguen. Comportarse dignamente es algo que se aprende y que tiene que ver con un hecho escueto y principal: lo feo es indigno y vergonzoso, y debe ser ocultado o sustituido por lo bello y elegante. La presencia de lo bello y de lo feo en nosotros mismos es una parte decisiva de nuestra dignidad.

Esta cuestión nos preocupa más de lo que en principio estaríamos dispuestos a reconocer. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué tal aspecto tengo? ¿No estoy realmente horrible? ¿Pensarán que soy tonto, o viejo, o palurdo? ¿Alguien se habrá dado cuenta de que la culpa fue mía? ¿Qué dirá mi jefe? ¿Quedaré como un imbécil?

Esta cuestión nos preocupa más de lo que en principio estaríamos dispuestos a reconocer. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué tal aspecto tengo? ¿No estoy realmente horrible? ¿Pensarán que soy tonto, o viejo, o palurdo? ¿Alguien se habrá dado cuenta de que la culpa fue mía? ¿Qué dirá mi jefe? ¿Quedaré como un imbécil?

La familia de actitudes humanas que se ponen en juego para preservar nuestra dignidad es sumamente rica. Quizá las más importantes son la vergüenza, el pudor y la elegancia. Otras muchas tienen con ellas una íntima y natural conexión, y por eso nuestro comportamiento las envuelve en expresiones y reacciones que muestran toda la inagotable riqueza de lo humano. Sin embargo, las tres mencionadas son las encargadas de efectuar el recorrido desde lo más bajo -la fealdad- hasta lo más alto -la belleza-, a través de todos sus intermedios. Son actitudes inseparables y entremezcladas, que aquí no tenemos más remedio que diferenciar para lograr así una cierta comprensión de ellas.

La vergüenza

"Tener vergüenza es sentirse intrínsecamente malo, fundamentalmente feo como persona" (G. Kaufman). La vergüenza es un sentimiento espontáneo que la persona tiene ante sí misma o ante los demás cuando algo en ella, y por tanto ella misma, aparecen como feos, y por tanto indignos y vituperables.

El sentimiento de vergüenza afecta así a lo más íntimo del hombre. Por eso es tan importante, porque el afectado es él mismo, como tal hombre. Por ejemplo, la vergüenza juega un papel decisivo en la formación de una recta conciencia moral, que nos hace sentirnos buenos o malos, inocentes o culpables. También es decisiva a lo largo del proceso psicológico y social en el que tomamos pacífica posesión de nuestra identidad y somos reconocidos y aceptados por los demás. Pero además, la vergüenza es un factor central en los desarreglos del funcionamiento del yo. Por eso, como todo sentimiento, necesita ser bien educada, pues, como añade Kaufman, es "la fuente de la insuficiente autoestima, del pobre concepto de uno mismo o de la mala imagen corporal, de la duda de sí y de la inseguridad y de la disminución de la autoconfianza". Por eso "es la fuente de los sentimientos de inferioridad. La experiencia interior de la vergüenza es como una enfermedad dentro del yo, una dolencia del alma", un tormento interior o una herida que nos separa de nosotros mismos y de los demás, aislándonos en nuestro sonrojo.

La presencia de lo feo y vergonzoso en nosotros arruina la estimación ajena: "caérsele a uno la cara de vergüenza es perder el honor", añade el mismo autor. Si lo vergonzoso es lo feo presente en la persona, se entiende que los clásicos griegos dijeran que lo contrario de lo bello (kalón) era precisamente lo vergonzoso o torpe (aischrón). Cuando vemos en los demás, o incluso en nosotros mismos, acciones, gestos o palabras ofensivos para su dignidad o la nuestra decimos que eso es vergonzoso. Lo indigno es siempre vergonzoso, e incluso ofensivo, en lo que tiene de irrespetuoso hacia alguien o hacia uno mismo. Por eso quien comete acciones feas e indecentes no merece nuestra estimación. La vergüenza se relaciona así con los sentimientos de inferioridad y con la pérdida de la estimación.

El pudor

Las pocas reflexiones que anteceden bastan para confirmar que la vergüenza se suscita por la presencia en nosotros de algo que consideramos indecoroso, y en definitiva malo. Sin embargo, aparece ya en este sentimiento un elemento más positivo: "sentir vergüenza es sentirse visto de un modo dolorosamente disminuido. La vergüenza revela el yo interior, y lo expone a la vista". Este "sentirse visto" produce una reacción espontánea por "la elevada visibilidad del yo": la "urgencia de esconderse, de desaparecer". "La experiencia de parecer transparente se crea precisamente por la sensación de estar expuesto que es inherente a la vergüenza", continúa Kaufman.

Cuando uno se siente desposeído sin su permiso de algo íntimo que pasa a ser públicamente enseñado, siente vergüenza, e incluso rabia. Sin embargo, en el sentirnos sin quererlo indebidamente "transparentes" ante los demás está operando ya ese segundo sentimiento que insinuábamos: el pudor, la inclinación a poner la intimidad a cubierto de miradas extrañas. El pudor es el gesto y la reacción espontánea de protección de lo íntimo que precede a la vergüenza y le da a ésta un sentido positivo de preservación. Tiene por eso una fuerte relación con la dignidad, pues acentúa la reserva de la intimidad, nos hace poseerla más intensamente, ser más dueños de nosotros mismos. El pudor es una manifestación de la libertad humana aplicada al propio cuerpo. Autodominio significa dignidad porque implica libertad, y ésta significa ante todo ser dueño de uno mismo. El pudor es algo así como la expresión corporal espontánea del conocido derecho jurídico a la intimidad y a la propia dignidad.

Por todo ello, la manera quizá más grave de desposeer a las personas de su dignidad intrínseca es violar su intimidad, es decir, horadarla y forzarles a manifestarla contra su voluntad, aún por medio de la coacción física o psicológica: exponerlas a la vergüenza pública y privarlas de seguir siendo dueñas y señoras de aquello que es sólo suyo: lo íntimo. Una persona violada queda reducida a la esclavitud y a una gravísima vergüenza ante sí misma: tiene dentro de sí la presencia invasora y violenta de lo extraño.

El pudor, al proteger y mantener latente nuestra intimidad (éste es su objeto), aumenta el carácter libre de la manifestación hacia fuera de lo que somos y tenemos. Lo íntimo es libremente donado porque es previamente poseído. El pudoroso es más dueño de sí, valora más el don posible de su interioridad. Incluso más la cela cuanto más rica es. El pudor es entonces el amor a la propia intimidad, la inclinación a mantener latente lo que no debe ser mostrado, a callar lo que no debe ser dicho, a reservar a su verdadero dueño el don y el secreto que no deben ser comunicados más que a aquel a quien uno ama. Amar, no se olvide, es donar la propia intimidad. Por eso ante el amado somos, deberíamos ser, transparentes y auténticos siempre.

Es bien sabido que la intimidad define radicalmente a la persona y que ésta es una peculiarísima y fascinante dualidad de habla y silencio, de opacidad y transparencia, de interioridad y exterioridad. La transparencia pública y total significaría, en este caso, perder toda interioridad. Esto no sólo es ofensivo para la persona, sino también imposible. La interioridad es tal porque en ella algo queda latente y silenciado para la exterioridad. El ser íntimo e irrepetible de la persona puede iluminar con su presencia unos ojos o un rostro que se vuelven transparentes y dejan ver ese fondo interior y único que a ellos se asoma. Pero ese ser siempre queda más allá, nunca es del todo exteriorizable, siempre se reserva a sí mismo para seguir iluminando ese rostro, para seguir amando a través de la mirada. El pudor es el cerrojo que abre y cierra desde dentro el umbral por el que accedemos a la persona: no somos dueños del abrir y del cerrar del otro. Es algo que se nos da, si está justificado que se nos dé, y no podemos forzarlo; si lo hacemos estamos horadando un territorio que no nos pertenece. Si él nos invita desde el umbral, hemos de suponer que es una llamada verdadera, y que su salir pudoroso a buscarnos franquea verdaderamente la entrada a esa intimidad en la que somos invitados a habitar por vez primera.

Sin embargo, cabe preguntar: ¿hasta dónde llegan las puertas de lo íntimo? El pudor se extiende tanto como se extienden éstas. Apenas es preciso decir que el pudor incluye no sólo la interioridad espiritual o psíquica, sino también el cuerpo, pues él y cuanto a él se refiere forma parte de nuestra intimidad: el vestido, las acciones, los gestos y movimientos corporales (comer, limpiarse, etcétera). El pudor se extiende también a la casa y en general al lenguaje manifestativo, pues ambos son ámbitos de expresión de lo íntimo, siendo éste el lugar donde la persona habita consigo misma.

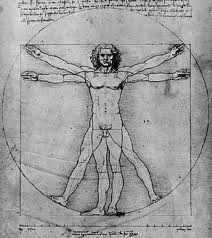

Por ser el cuerpo parte de la intimidad, el pudor se muestra entonces como resistencia a la desnudez, como una invitación a buscar a la persona más allá de su cuerpo (Campanini). Mediante el acto y el gesto pudoroso, tan cercano aquí a la vergüenza, la persona expresa una negativa a que su cuerpo sea tomado, por así decir, sin la persona que lo posee, como una simple cosa, como un instrumento u objeto de deseo para el que mira impúdica o curiosamente. El acto de pudor es, en el fondo, una petición de reconocimiento, como si quien es así mirado o deseado dijera: "No me tomes por lo que de mí ves descubierto; tómame a mí, como persona".

La desnudez anónima

El pudor se nos aparece entonces como el acto por el cual la persona se hace presente en su cuerpo desnudo. Una desnudez es impúdica cuando, por decirlo así, no es de nadie y al mismo tiempo es de todos: es anónima, disponible para quien la quiera. Si a la persona le es indiferente desvestirse y mostrar su desnudez, ella no está en su cuerpo, y éste se convierte en una mera imagen de sí mismo, que no remite a nadie. El cuerpo está entonces sin dueño, abandonado o incluso ofrecido, es objeto decorativo o producto en venta. Cuando la persona desaparece de su cuerpo, éste se prostituye, se vende a bajo precio, se convierte en mercancía. El pudor permite ver a la persona con perspectiva, más allá de la pura epidermis en que parecen convertirse quienes se instalan en un escueto atavío, sin recatarse por la transparencia de sus telas o la firme adherencia de las prendas.

Desnudarse obedece casi siempre a razones térmicas, de comodidad. Sin embargo, el carácter sexuado del cuerpo da a la desnudez, de modo natural, cierto carácter erótico, variable según las circunstancias. Querer ignorar esta realidad natural supone reducir la sexualidad a mecanismo, a función fisiológica susceptible de "técnicas". En las relaciones humanas el carácter sexuado del cuerpo juega un papel que no es necesario explicar aquí, y que despierta la atracción entre el varón y la mujer, dando origen a tipos de conducta, entre ellas la seducción, que miran hacia el otro en tanto es varón o mujer. E1 modo de mostrar el carácter sexuado del cuerpo, y también estas pautas de comportamiento, están reguladas por una clase especial de pudor: el sexual.

Desnudarse obedece casi siempre a razones térmicas, de comodidad. Sin embargo, el carácter sexuado del cuerpo da a la desnudez, de modo natural, cierto carácter erótico, variable según las circunstancias. Querer ignorar esta realidad natural supone reducir la sexualidad a mecanismo, a función fisiológica susceptible de "técnicas". En las relaciones humanas el carácter sexuado del cuerpo juega un papel que no es necesario explicar aquí, y que despierta la atracción entre el varón y la mujer, dando origen a tipos de conducta, entre ellas la seducción, que miran hacia el otro en tanto es varón o mujer. E1 modo de mostrar el carácter sexuado del cuerpo, y también estas pautas de comportamiento, están reguladas por una clase especial de pudor: el sexual.

El lector se preguntará entonces conmigo: ¿por qué los órganos sexuales son objeto de especial pudor? La pregunta es completamente pertinente, pero completamente imposible de responder aquí de modo cabal. Lo único que me atrevo a decir es que eso es así por una razón muy honda, y muy mal comprendida hoy en día: la sexualidad es algo especialmente íntimo. El lector me excusará de explicar qué quiero decir con ese "especialmente", pero si me otorga la confianza de aceptarlo, entonces la cuestión se simplifica: si la sexualidad es algo tan íntimo, debe tener muy estrechamente que ver con el don de la intimidad llamado amor. En tanto el amor y la sexualidad están unidos, lo sexual es profundamente íntimo y objeto de ese pudor especial recién mencionado. Parece una afirmación inocente, pero no lo es tanto, pues contiene muchos implícitos resumibles en esta idea intuitiva: el varón y la mujer se relacionan sexualmente entre sí de modo amoroso y donal, y no apareándose.

Así pues, el pudor es la regla que preside la manifestación propia o impropia de la interioridad. En cierto sentido cabe afirmar sin dificultad que es una virtud. El impúdico suele ser un sinvergüenza, pues no conoce el límite entre lo decente y lo indecente, entre lo que es oportuno y conveniente mostrar y lo que no. Para entendernos: lo indecente es intolerable, e incluso ofensivo. La idea de que la decencia es un valor antiguo, hoy ya por fortuna desaparecido, no se corresponde con la vigencia real de lo intolerable que por todas partes se detecta en nuevas costumbres y reglamentaciones. Lo que ocurre es que éstas versan sobre asuntos y valores distintos, quizá, desde luego, más triviales y exteriores que los antiguos.

La pérdida del sentido de la decencia, la incapacidad de percibir el límite de lo vergonzoso como algo que protege los valores comunes de nuestra sociedad, y que por eso debe ser a su vez protegido, no puede responder más que a una debilitación de la interioridad, a una pérdida del valor de lo íntimo, y por tanto, a un aumento de lo superficial, de lo exterior. Estrictamente esto significa pobreza, y por tanto aburrimiento. Quien no siente necesidad de ser pudoroso carece de intimidad, y así vive en la superficie y para la superficie, esperando a los demás en la epidermis, sin posibilidad de descender hacia sí mismo. Los frívolos no necesitan del pudor porque no tienen nada que reservarse. Por eso son tan chismosos; hablan mucho, pero no dicen nada. Viven hacia fuera. Están desnudos.

La regla que enseña a ocultar y desocultar lo íntimo embellece a la persona, porque la hace dueña de sí, la muestra a los demás reservada para ella misma, orientada hacia su "dentro", y por tanto digna. El pudor manifestado en la actitudes, vestimentas y palabras permite vislumbrar lo que aún queda oculto y silenciado: la persona misma. Por eso el pudor está en el umbral: porque desde él se llama al otro, se le muestra lo que pueda atraerle y admirarle, lo que aún podría avergonzar, lo que nunca se ha dicho todavía. El pudoroso no se ofrece todo entero, sino que invita a un después donde acontece un desvelamiento, donde puede darse un diálogo de miradas y palabras que abra una intimidad compartida. En tanto somos personas con interioridad el pudor regula necesariamente nuestras relaciones.

La compostura

Una vez que el pudor y la vergüenza han enseñado el límite entre lo decente y lo indecente, podemos preguntarnos de qué modo acontece la presencia de lo bello en la persona. La respuesta es la que da título a estas páginas: compostura y elegancia. Ya se dijo que el objeto de la elegancia es la presencia de lo bello en la figura, en los actos y movimientos, o mejor dicho, el mantenimiento activo de esa presencia, aquella obra de arreglo y compostura que hace a la persona, no sólo digna y decente, sino bella y hermosa ante sí y ante los demás.

Para explicar esta idea voy a proponer al lector una cierta novedad, para la que solicito su aprobación. Consiste en introducir una distinción entre dos "elegancias": una tiene un sentido más bien negativo, como para sólo preservar de lo vergonzoso. Es la que llamaré compostura. La otra es la elegancia "de verdad", plena de sentido positivo, que incluso podría definirse como la belleza personal.

La compostura es el sentido negativo de la elegancia en cuanto designa ausencia de fealdad en la figura y conducta personales. En realidad esta actitud humana fue considerada por los clásicos como una virtud, para ellos algo menor, que denominaron "modestia". El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que modestia es "cualidad de humilde, falta de engreimiento; pobreza, escasez de medios", y este es ciertamente el sentido actual de esa palabra en el lenguaje ordinario.

Pero ese mismo Diccionario antepone otra acepción distinta, tomada directamente de la filosofía clásica, que dice así: Virtud que modera, templa y regla las acciones externas, conteniendo al hombre en los límites de su estado, según lo conveniente a él". Nadie entiende hoy así la modestia. A esto hay que llamarlo más bien "compostura", y así me parece que habría de hacerse, rectificando el Diccionario si es preciso.

Para Andrónico de Rodas, primer editor de las obras de Aristóteles, la compostura era "la ciencia de lo que dice bien (lo decente) en el movimiento y las costumbres", "el buen orden que se ocupa de lo conveniente en los diversos negocios y circunstancias", "espíritu de discernimiento, es decir, de distinción, en las acciones". Su maestro Aristóteles, en cambio, decía que la compostura (por supuesto, él la llamó de otra manera: afabilidad) versa sobre lo que resulta agradable o desagradable en los dichos y hechos respecto de los hombres con quienes se convive. Esto no es otra cosa que las buenas maneras de las que hoy tanto se habla. Tomás de Aquino, por su parte, afirma que la compostura o decoro es una virtud que regula los movimientos externos del cuerpo.

Un autor de moda que escribe sobre las virtudes, el francés A. Comte-Sponville, insiste en que la cortesía no es una virtud, sino una especie de cualidad necesaria para la convivencia humana. En este caso parece obligado disentir, pues la compostura engloba algo más profundo que la simple cortesía externa, aunque ambas apuntan hacia la buena educación, los buenos modales y palabras en la vida social. Ser cortés no es sólo tratar correcta y educadamente a las personas, lo cual implica ya reconocerlas dignas de buen trato, sino todavía más: omitir decididamente todo detalle que resulte molesto o vergonzoso, e incluso buscar la compostura, la finura y el donaire en el decir y actuar, de modo que se merezca por ello la estimación, el aprecio, y aún la admiración.

La compostura incluye en primer lugar limpieza, ausencia de lo sucio y manchado que podrían afear a la persona. En segundo lugar contiene pulcritud, que es un aseo cuidadoso, el cuidado de la propia presencia, un estar la persona "compuesta" y preparada, en disposición de aparecer públicamente ante quien en cada caso corresponda. En tercer lugar compostura es orden, un saber estar que no se refiere sólo a la disposición material de objetos y vestidos, sino al moverse del modo conveniente, en el momento adecuado y, sobre todo, con los gestos adecuados. Esto es el decoro, algo así como el orden de los gestos y de las palabras, su oportunidad y mesura, su adecuación con lo que quieren expresar y con el destinatario de esa expresión: decoro son, por lo tanto, las buenas maneras.

La educación en la elegancia comienza por la enseñanza de estos aspectos básicos incluidos en la compostura. Los niños difícilmente valoran su importancia, pero sin ella no se hacen aptos para ingresar en la vida social. Es un error corriente, que se pone de moda en épocas y personas románticas, juzgar que todo esto es convención y artificio hipócrita, cuando en realidad constituye algo así como la civilización del instinto y de la espontaneidad por medio del rito y la costumbre, algo que constituye la base de toda educación y aprendizaje humanos. E1 "naturalismo", en forma nudista, robinsoniana o "hippie", suele terminar en lo cutre, ese "Teísmo" sin elegancia que no es consciente de su vulgaridad. Las buenas maneras son, en palabras de Kant, lo que "transforma la animalidad en humanidad".

Mantener la compostura exige cuidado, tiempo, arreglo en definitiva. Esto obliga a dedicarse atención, a ocuparse de uno mismo y de la propia apariencia. Si uno no quiere mostrarse desaliñado debe cuidar su exterioridad, cortarse las uñas, cambiarse de ropa, prestar atención, evitar las manchas y los malos olores. Perder la compostura es una forma de perder la dignidad: ¿quién no se ha visto en la disyuntiva de tener que elegir entre correr para subir al autobús o no quedarse sin ellas? La persona descompuesta y descuidada se desperdiga, tiene un déficit del recto amor a sí misma que precisa para remediar los defectos y deterioros de su condición corpórea y temporal, que irremediablemente se van introduciendo en ella en forma de desgaste y estropicio. Por el contrario, la persona compuesta tiene un centro que reúne lo disperso, una regla que mide y ordena, un sosiego nacido del estar dueña de sí.

La elegancia

La compostura, sin embargo, se limita más bien a "no desentonar". Aunque sin compostura no es posible la elegancia (esto conviene no olvidarlo), para alcanzar esta última se requiere algo más: ser atractivos, o al menos estarlo, desarrollar el gusto y el estilo, alcanzar la distinción.

Con el fin de comprender un poco qué significa ser elegantes, lo más práctico es analizar los requisitos o contenidos de esta rara cualidad que a todos nos gustaría tener. Lo más inmediato y obvio es que ser elegante significa tener buen gusto. Pero ¿qué es el buen gusto? Ante todo, como nos enseñan Baltasar Gracián y H. Gadamer, es una capacidad de discernimiento espiritual que nos lleva no sólo a "reconocer como bella tal o cual cosa que es efectivamente bella, sino también a tener puesta la mirada en un todo con el que debe concordar cuanto sea bello". Se trata por tanto de una capacidad que permite afirmar las realidades "gustadas" como "bonitas" o "feas". Pero decir "esto es bonito" o "esto es feo" sólo puede hacerse si "esto", particular y concreto (un vestido, un peinado o un jardín) se refiere a un todo frente al cual el objeto juzgado queda "iluminado" y descubierto como "adecuado" o "inadecuado". El buen gusto es pues "un modo de conocer", un cierto sentido de la belleza o fealdad de las cosas. No se aplica sólo a la naturaleza o al arte, sino a todo el ámbito de las costumbres, conveniencias, conductas y obras humanas, e incluso a las personas mismas. Y desde luego no es algo innato, sino que depende del cultivo espiritual de la educación y la sensibilidad que cada uno haya adquirido. Las cosas de "mal gusto" no pueden ser de ninguna manera elegantes, sino más bien torpes y vergonzosas.

Lógica y afortunadamente, no existe una regla fija que determine qué es de buen y mal gusto. Lo que sabemos es que el buen gusto mantiene la mesura, el orden, incluso dentro de la moda, a la que lleva a su mejor excelencia, sin seguir a ciegas sus exigencias cambiantes, sino más bien encontrando en ella la manera de mantener el estilo personal.

La idea del buen gusto nos lleva a la segunda nota de la elegancia: la distinción. Lo distinguido se opone a lo vulgar, a lo zafio, que tiene ya connotaciones de cierto desaliño y suciedad. Distinguido es lo que sobresale, lo elevado, lo señorial. La persona humana tiende de por sí a moverse hacia lo alto: le gusta volar, soñar, subir, despegarse del peso de la materia y sentirse ingrávida y espiritual, despegada, libre en definitiva. La distinción es aquello que sitúa a la persona humana por encima de la vulgaridad y dentro del señorío. En el caso de la elegancia, la distinción proviene del buen gusto, puesto que éste permite hacer presente la belleza en aquello que el mantenimiento de la compostura nos obliga a realizar.

Cuando la persona dispone su apariencia exterior con arreglo al buen gusto, entonces está bella: guapa, se dice en castellano. Y es esencial entender, como decisiva nota de la elegancia, la presencia de la belleza en la persona. Es ésta la que le da ese aire distinguido y espiritual que, por decirlo así, la desmaterializa y eleva. Claro está que algunas personas tienen una belleza natural, física, que apenas necesita aliños para ser elegante: su porte, su andar, tienen ya una forma naturalmente distinguida y bien proporcionada, hermosa. Estas personas, si tienen buen gusto y son elegantes, pueden llegar a enriquecer su ya natural belleza hasta un esplendor que a las demás les suele estar vedado por su inferior disposición natural.

Es esencial recordar que la belleza significa en primer lugar armonía y proporción de las partes dentro del todo, sean las partes del cuerpo, de los vestidos, del lenguaje o de la conducta. Pero además, como dice Aristóteles, "a las obras bien hechas no se les puede quitar ni añadir, porque tanto el exceso como el defecto destruyen la perfección". "La fealdad -dice Tomás de Aquino comentando este pasaje- es el defecto de la forma corporal, y acaece cuando un miembro se muestra con una forma inadecuada (indecente). Pues la belleza (la elegancia) no se consigue si todos los miembros no están bien proporcionados y adornados". Esto quiere decir que un sólo defecto estropea el conjunto, pues para que la belleza se haga presente en el aspecto exterior de la persona todo en él debe ser íntegro, acabado y bien proporcionado.

Lo íntegro

Lo íntegro es precisamente lo bien hecho, aquello a lo que no le sobra ni le falta nada, lo que está completo y perfecto dentro de sus límites. A los griegos siempre les fascinó esta idea de perfección: lo íntegro es perfecto porque, circunscrito y limitado, dentro de sí tiene su télos, su finalidad, aquello que le da la plenitud. La elegancia envuelve todo el ser de la persona en cuanto ésta es íntegra, poseedora de su plenitud. Por eso, si ser elegante significa ser íntegramente bello, esto no puede limitarse sólo al aspecto del vestido o al arreglo externo. Por fuerza ha de incluir lo que la persona misma es y lo que de ella se manifiesta.

Esta es la idea griega, hoy tan perdida, de que las acciones hermosas, elegantes, son aquellas que uno realiza abandonando su propio interés para emprender la búsqueda de lo en sí mismo valioso, aquello que merece la pena por sí mismo, lo que tiene carácter de fin, lo que una vez alcanzado da la felicidad y la perfección. Este tipo de bienes no son ya los propios del bien decir, o del bien parecer, el arte o la belleza corporal, sino los bienes auténticos, los que realmente nos importan porque no sólo nos hacen felices, sino también buenos. Para los clásicos lo bello, pulchrum, es lo bueno, aquello que conviene al hombre y le perfecciona. Por eso, quien vive en armonía consigo mismo, quien se autodomina, quien emprende esa búsqueda del bien más alto y arduo, ese bien que constituye un ideal de vida, de esa persona se dice no sólo que es buena, sino que tiene kalokagathía, una bondad bella, o una belleza buena, una conducta íntegramente poseída desde sí: ésta es la verdadera elegancia, la que radica en el alma y la embellece porque pone en ella el amor, la virtud y el saber verdaderos.

La elegancia muestra así su dimensión moral, algo que constituye el fondo y sustrato de la otra dimensión, corporal y externa: quien no vive en armonía con sus sentimientos y sus tendencias, quien no sabe lo que quiere y no obra como debe, quien vive en discordia consigo mismo y con los demás, quien no conoce la serenidad y la mesura en sus deseos y acciones, quien es desconsiderado con la realidad que le rodea, quien no reproduce dentro de sí, en su voluntad, afectos e inteligencia, el orden general del universo y del ser mismo, ése no puede ser elegante porque no es bueno, ni dueño de sí mismo. Hasta aquí se extiende la idea de que la elegancia es la presencia de lo bello en la persona.

Reproducir en uno mismo la belleza general del universo es la suprema elegancia. Y esto despierta en los demás el entusiasmo, la admiración. La actitud humana que encamina hacia lograrlo se llama respeto, benevolencia, prestar asentimiento a lo real y ayudar a que cada cosa sea del todo lo que es y lo que puede llegar a ser. Lo indecente, por el contrario, es la prepotencia, atropellar la realidad para someterla a nuestros intereses, pisotear la dignidad de los otros.

La belleza humana no es sólo física, sino también moral. Pero la belleza física, incluida desde luego en la elegancia, no es sin embargo algo simplemente natural. Estaría incompleta si el vestido, el adorno y la proporción no la completaran. El escenario principal de la elegancia, su materia por así decir, es el embellecimiento de la compostura. Y ese embellecimiento puede lograrse al cumplir la inevitable tarea de cuidar de uno mismo: la disposición del atuendo, la ornamentación corporal, los modales distinguidos, la "forma bella de expresar los pensamientos", como define la elegancia el Diccionario antes citado, el modo de moverse, la figura y expresión de cada gesto, etc. La elegancia está en la bella factura de todos ellos. Y ahí es donde se aprende y desarrolla.

Esta bella factura es el escenario donde puede mostrarse otro componente de la elegancia: el arte y el estilo personales, que son la expresión exterior de la propia personalidad y gusto. Un hombre elegante tiene "estilo" propio sabe disponer las cosas con distinción, crea a su alrededor un ámbito cuidadoso y agradable, embellecido por el adorno, pero al mismo tiempo deja traducir un buen gusto característico a través de lo que hace. Por eso el estilo personal es la singularización de la apariencia, el distintivo de la propia figura que la hace inconfundible y en cierto modo irrepetible. La "distinción" radica hoy más en este sello personal que ponemos en nuestra imagen que en el carácter aristocrático de superioridad que en otros tiempos imponía una clase social (D. Innerarity). La elegancia se convierte entonces en cauce de expresión de la personalidad y creatividad de cada uno, en un desafío a la monotonía y a la uniformidad.

Hay que añadir aquí una observación que podría llevarnos muy lejos: `por qué el ornato, el adorno, y no sólo el arreglo y la compostura? Adornar es una necesidad y una costumbre humana que no responde a la manía, o a la simple conveniencia de cubrir lo desnudo o lo vacío. Tiene que ver más bien con la idea de festejar. Todo adorno tiene, en efecto, una doble función: es a la vez representativo y acompañante. Acompaña la representación festiva, y ayuda a ésta. Un traje de boda puede servir de ejemplo. Se trata de un traje extraordinario, superabundante, lujoso incluso, de color simbólico. Realiza una transformación de la novia, y la acompaña, la reviste de atmósfera solemne y festiva al tiempo que significa y realiza su condición nupcial. Se advierte aquí cómo el adorno, el aderezo externo, cumple todo él esta doble función de acompañar y significar lo que la situación exige. Cada ocasión de este tipo tiene unas exigencias y unas conveniencias que el ornato y la figura de la persona deben reflejar, preceder y acompañar. Pues bien: la elegancia preside ese "estar a la altura" que acontece en las ocasiones festivas como adorno y compostura de la persona.

Toda la inmensa capacidad humana de adornar (brazaletes, anillos, collares, pinturas, telas, trajes y utensilios de fiesta) está al servicio de la representación que hace visible y presente lo no inmediatamente presente: el júbilo, la dignidad, la veneración, la gratitud, el recuerdo y la conmemoración... La elegancia encuentra su ámbito más pleno en la fiesta y en las acciones representativas y simbólicas que en ella se dan de modo natural. Las personas en las fiestas parecen distintas, se transforman, se vuelven bellas y elegantes, se ponen a la altura del acontecimiento, y su capacidad creadora tiene entonces ocasión de brillar y de redundar en su torno. Así se transforma un ambiente en festivo.

Aquí surge el peligro de confundir elegancia con simple apariencia. Hay que advertir, como última característica, que no hay elegancia verdadera si no es con ausencia de afectación y fingimiento, con espontaneidad y autenticidad en la expresión. Esto se llama naturalidad, mostrarse uno como es, de modo que lo que aparece responda al fondo y a la interioridad verdaderas. Naturalidad no es pura espontaneidad, sino también mesura, moderación, ausencia de demasía, pues el exceso destruye la elegancia, descoyunta las cosas y los gestos. La verdadera belleza es siempre portadora de naturalidad. Actuar espontánea y moderadamente, con un gusto y estilo personales que muestran en la persona una belleza poseída desde el fondo de ella misma: esto es en resumen ser elegante.

En todo ello los demás son importantes. Mirarnos al espejo, ese dueño de nuestra estima, o sentirnos mirados, es una llamada a embellecernos, a ser elegantes y atractivos como modo de merecer la estimación y el reconocimiento propio y ajeno. Quien ama su dignidad cuida su elegancia. Y así, el cuidado de la propia apariencia añade a la persona la pizca de belleza que le hace amable y atractiva. Es una preparación para el encuentro con los otros, una búsqueda de la nobleza humana del convivir, la creación de un ámbito que está más allá de la pura utilidad: la presentación alegre y festiva de la persona. Ser elegantes consiste en saber encontrar siempre motivos para expresar la alegría por medio del adorno.

Nada se ha dicho todavía de la creación de elegancia. Suele hacerse por medio de modelos (aquí en sentido estricto) que encarnan visiblemente el canon de belleza corporal en cada momento vigente, y el estilo que se hace moda y referencia. Todo ello es socialmente necesario y hoy, como todo, se realiza de modo profesional y empresarial. La imagen del modelo o la modelo es muchas veces multiplicada en los medios de telecomunicación. Pero después, como a los actores y actrices, se le pide que hable, que muestre algo más que una cara o un vestido, que no se convierta en fetiche, que posea de verdad su propia imagen, que no sea sólo lo que parece.

Quien adora el fetiche querrá repetir en sí una elegancia mecánica e imitada, carente de respeto por lo que uno o una es de modo propio y original. Lo importante de la elegancia es que no sea sólo imitación exterior, sino expresión de un mundo auténticamente personal. Esto es lo que he querido decir, amigo lector. Si el hombre habla, no sólo con sus palabras, sino también con su expresión, con su gesto, con su figura, con su vestido y apariencia, decir las cosas bellamente se torna no sólo bueno, sino deseable, pues al ejercerse nos dignifica como personas y eleva al nivel de lo verdaderamente humano la comunidad de vida que tenemos con los demás.

Colabora con Almudi

-

Gaspar Calvo MoralejoEl culto a la Virgen, santa María -

José Carlos Martín de la HozEcumenismo y paz -

Eudaldo FormentVerdad y libertad I -

Benigno BlancoLa razón, bajo sospecha. Panorámica de las corrientes ideológicas dominantes -

Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis IV -

Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis III -

Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis II -

Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis I -

Benigno BlancoEn torno a la ideología de género -

Augusto SarmientoEl matrimonio, una vocación a la santidad -

Ramón Tamames¿De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos? -

AlmudiIntroducción a la serie sobre “Perdón, la reconciliación y la Justicia Restaurativa” -

Jesús Daniel Ayllón GarcíaLa Justicia Restaurativa en España y en otros ordenamientos jurídicos -

Zuleima Baeza Jiménez y Lenin Méndez PazJusticia Restaurativa: una respuesta democrática a la realidad en Méxicoxico -

Juan Avilés FarréTengo derecho a no perdonar. Testimonios italianos de víctimas del terrorismo