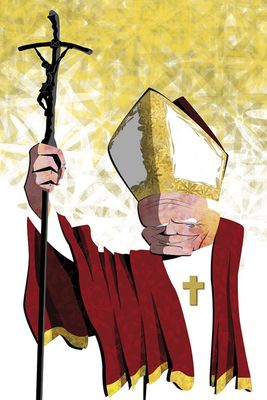

Se cumplen cien años del nacimiento de Juan Pablo II. Su influjo en la historia solo se comprende tras adentrarse en el alma de este santo capaz de iluminar al mundo en momentos muy complejos

En 2020 se cumplen cien años del nacimiento y quince del fallecimiento de Juan Pablo II, una de las figuras más carismáticas y aclamadas de las últimas décadas, como demostró, por ejemplo, la afluencia de millones de personas a sus funerales. Sin embargo, su influjo en la historia contemporánea solo se comprende tras adentrarse en el alma de este santo polaco, capaz de iluminar al mundo en momentos tan complejos como los actuales

Poco después de la muerte del papa Juan Pablo II el 2 de abril de 2005, Henri Kissinger declaró a NBC News que sería difícil imaginar a alguien en el siglo XX con un impacto mayor que el sacerdote y obispo polaco que, en la noche de su elección, en 1978, se describió a sí mismo como un hombre llamado a Roma «de un país lejano». La valoración de Kissinger resultaba sorprendente pues el antiguo secretario de Estado norteamericano −un personaje influyente en la historia moderna− carecía de interés religioso o filosófico por la vida, el pensamiento y la acción de Karol Józef Wojtyła. Transcurrida una década y media, sigue valiendo la pena ponderar justamente lo que podría significar la extraordinaria consideración de Kissinger. Si Juan Pablo II fue de hecho la personalidad emblemática del siglo XX, ¿a qué se debe? ¿Y cuál fue la relación entre los logros del papa polaco −tanto para la Iglesia como para el mundo− y la virtud heroica que la Iglesia católica reconoció formalmente en él al canonizarlo el 27 de abril de 2014?

En una conversación en el apartamento papal, en marzo de 1996, refiriéndose a los esfuerzos de anteriores biógrafos para contar su vida, Juan Pablo II dijo: «Tratan de entenderme desde fuera. Pero a mí solo se me puede entender desde dentro». Ya entonces sabía que era una figura relevante pero −insistía él− que solo se podía leer de dentro afuera, bajo el prisma de su interioridad, si es que quienes trataban de entenderle a él y sus frutos pretendían captar realmente lo que le movía.

Rasgos de una espiritualidad profunda

Karol Wojtyła albergaba un alma intensamente polaca: no solo un carácter propio de una etnia particular sino, en un sentido más amplio, un alma esculpida por una historia y una cultura peculiares. Nacido en 1920, pertenecía a la primera generación de compatriotas que vinieron al mundo en un estado polaco independiente desde finales del siglo XVIII. Con todo, lo que resultó decisivo para madurar su espíritu fue la experiencia nacional entre la eliminación de su país en 1795 y la restauración de su independencia en 1918. Durante esos ciento vientitrés años de vagar por el desierto −en que «Polonia» no aparecía en el mapa de Europa−, la Polonia-nación sobrevivió a la ausencia de la Polonia-estado gracias a su cultura: su idioma, su literatura y su fe católica.

Ese siglo y cuarto de resistencia al sometimiento a Rusia, Prusia y Austria, en el que la Iglesia católica se erigió en el depósito más seguro de la identidad polaca, dejó impresa una profunda huella en Wojtyła y resultó decisivo en la configuración del pensamiento y la acción de Juan Pablo II. A partir de esa vivencia concluyó que el verdadero motor de la historia no es la política ni la economía sino la cultura; y que, en el corazón de cualquier cultura, lo mismo que en la raíz de esa palabra, se halla la noción de culto: aquello que un pueblo aprecia y adora. Así pues, lejos de constituir un factor nulo en la modernidad, la convicción religiosa y las verdades que el cristianismo enseña acerca de la dignidad inalienable de toda vida humana pueden ser una fuerza creativa, dinámica, que incline la historia hacia una dirección más elevada. Cuando Wojtyła fue elegido papa, el 16 de octubre de 1978, buena parte de la Iglesia católica en Occidente se hallaba en un repliegue defensivo. El hombre que se convirtió en Juan Pablo II logró convocar a la Iglesia a una nueva evangelización y a un dinamismo público porque su alma había sido formada por una experiencia distinta: la de la Iglesia como portadora de la visión más potente de la capacidad del hombre.

Karol Wojtyła albergaba también una sensibilidad carmelitana. Sus intentos juveniles de abrazar la vida monástica en esa familia religiosa no se concretaron, pero su vida espiritual −y, de hecho, su entera visión de la condición humana− estaba profundamente marcada por su encuentro, siendo joven, con los escritos de san Juan de la Cruz y santa Teresa de Ávila. De aquellos místicos aprendió que la verdad central de la existencia se funda en la cruz de Cristo: los hombres llegan a su plenitud −a la bienaventuranza− no por la autoafirmación, sino por el don de sí en la obediencia a la voluntad de Dios. En su obra filosófica de madurez en la Universidad Católica de Lublin, Wojtyła refinaría esta convicción intelectualmente y situaría la «ley del don», o la ley-del-darse-a-sí-mismo, en las bases de su ética. De igual modo que cada una de nuestras vidas constituye un regalo que se nos concede, así debemos hacer de nuestras vidas un don para los demás. Esa formulación fue posible gracias a la percepción originaria de la cruz de Cristo y su resurrección como las verdades más hondas sobre el destino humano.

La dimensión carmelitana de Juan Pablo II, tan rica en matices, resultó amplificada por lo que podríamos llamar la dimensión mariana de su vida interior: esa parte profunda de su personalidad formada por la comprensión de sí mismo como hijo espiritual de la Virgen María, bajo cuya protección puso su pontificado. Es bien conocida la devoción polaca a la Virgen María, encarnada en la Madonna negra de Czestochowa. De todos modos, esta faceta espiritual de Wojtyła no provenía solo de la asimilación de una forma de la piedad polaca tradicional, emocionalmente vibrante. En efecto, durante la Segunda Guerra Mundial, influido por el místico laico Jan Tyranowski y por los escritos teológicos de san Luis Grignon de Montfort, el joven Karol Wojtyła comenzó a entender que toda auténtica devoción cristiana a María apunta a Jesucristo y a la Trinidad: el papel de María en la historia de la salvación no es el de una especie de «principio» femenino independiente, sino el del primer testigo de Cristo. A lo largo de su pontificado, Juan Pablo II se apoyó constantemente en María y apuntó a Ella como paradigma de todo discipulado cristiano.

Por otra parte, Juan Pablo II vivió un intenso desafío ante la insistencia tardo y posmoderna en que la autonomía personal radical constituye la vía regia hacia la felicidad y el florecimiento humano. Y allí residía la dimensión dramática del alma de Karol Wojtyła. Siendo un joven «obsesionado» con el teatro −como expresó en una ocasión−, Wojtyła adquirió habilidades que le ayudarían después, al convertirse en una figura pública como obispo y cardenal de Cracovia y, posteriormente, papa. Su experiencia teatral como actor y dramaturgo erigió en él una visión particular de la condición humana; entendió que cada uno de nosotros se encuentra en una situación dramática, dado que discurre cada día en la brecha entre la persona-que-soy y la persona-que-debería-ser. Comprendiendo esto, nos hacemos cargo de que la existencia nunca es monótona o repetitiva; vivir acortando la distancia entre quien soy ahora y quien aspiro a ser supone algo intrínsecamente aventurero y dinámico. Lo que a veces llamamos «el drama humano» no es solamente la biografía de esos grandes personajes que ocupan los libros de historia; configura de hecho la vida espiritual y moral de toda persona. Y la tarea de la Iglesia y de sus ministros −insistiría Juan Pablo II− consiste en acompañar a los hombres y mujeres en el drama de sus vidas, explorando las circunstancias únicas de cada uno, al tiempo que ofrecen la misericordia y el perdón de Cristo cuando esa aventura se tuerce.

Esta convicción de que la vida en su totalidad se encuentra dramáticamente estructurada y de que su autor último no es otro sino Dios permite comprender el magnetismo −inexplicable de otro modo− que Juan Pablo II tenía con los jóvenes de todo el mundo. En un momento cultural en que adular o consentir al joven estaba a la orden del día, Juan Pablo II no adulaba ni consentía: desafiaba. Además, al dejar claro que también él vivía en esa «brecha» dramática, su reto llevaba el timbre de la autenticidad. No les pedía padecer una prueba cualquiera que él no hubiese aceptado, tomar un riesgo que él no hubiese asumido, o llevar una carga que él no hubiera portado. Estaba pidiéndoles que siguiesen con valentía el instinto por lo heroico y lo noble que constituía su derecho por nacimiento, incluso en un mundo de pecado y maldad. Nunca os instaléis −diría con múltiples variaciones sobre un mismo tema− en algo menor que la grandeza moral y espiritual que la gracia de Dios hace posible en vuestra vida. Y cuando fracaséis −como todos hacemos− no bajéis el listón de las expectativas. Levantaos, buscad el perdón, reconciliaos con Dios y los demás, y continuad entonces la gran aventura de «la vida en la brecha». Actuad así −sugería− y nunca nunca dejaréis de encontrarla emocionante, sin importar lo dura que se torne.

Al rescate de la dignidad humana

Se ha subrayado el espíritu sacerdotal de Juan Pablo II pero Karol Wojtyła tenía también eso que puede describirse con precisión como un alma «laical». Fue, a lo largo de bastantes siglos, el primer papa que, antes de llegar a su madurez, había procurado conducir su vida católica como laico. Dos décadas antes de que el Vaticano II enseñase a la Iglesia la llamada universal a la santidad, Wojtyła ya sabía −en buena medida por su padre, la influencia dominante de su juventud− que la santidad no era solo algo para el santuario o la iglesia; la santidad constituía la vocación bautismal de todo cristiano y debía ser buscada y vivida en el mundo, no en un búnker eclesiástico. Por consiguiente, para Juan Pablo II el catolicismo no podía entenderse como un estilo de vida o una elección recreativa que uno se permite una hora los domingos y que después deja de lado para volver al «mundo real». La fe católica abrazaba e iluminaba más bien la existencia entera, y todo cuanto hace el creyente −sea en la familia, en el lugar de trabajo, como consumidor o como ciudadano− debe santificarse por los católicos y por la gracia de Dios que actúa a través de ellos. Juan Pablo II, pues, que amaba el don de su sacerdocio e inspiró decenas de miles de vocaciones sacerdotales, era al mismo tiempo el menos clerical entre los altos eclesiásticos, ya que entendía y vivía su sacerdocio como un servicio a la felicidad y, en última instancia, a la santidad de los demás.

Otro rasgo de su espiritualidad era lo que podríamos llamar la vertiente «humanística» del alma de Karol Wojtyła: esa parte profunda de él que se formó por su experiencia de lo que consideraba como la gran crisis de su tiempo: la crisis de la misma idea de persona humana. Que las ideas tienen consecuencias era para Wojtyła algo más que un eslogan filosófico; conocía la verdad de esa máxima en sus huesos ya que la había experimentado tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la posterior usurpación comunista de las libertades en Polonia. Pero, si las ideas perversas podían ser letales en sus consecuencias, una idea adecuada de la dignidad y el valor de toda vida humana −lo que los disidentes anticomunistas de la década de los ochenta llamarían «vivir en la verdad»− podía resultar liberadora; primero, en individuos con conciencias despiertas y, más tarde, en grandes movimientos públicos de renovación cultural, social y política.

Y el gran rol de la Iglesia en los mundos tardomoderno y posmoderno era, según creía, rescatar la idea de persona del abatimiento en que había caído. Entendido como época histórica más que como cálculo cronológico, el «siglo XX» −los años entre el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914, hasta el colapso del comunismo europeo, en 1989-1991− había desgarrado el «tejido moral de la humanidad», y había dejado profundas cicatrices culturales y espirituales. A la vista de esa realidad innegable, la tarea de la Iglesia era insistir, a tiempo y a destiempo, en que una senda distinta era posible; en que la humanidad no tenía por qué vivir en la desesperación, cautiva en trampas y callejones sin salida creados por ella misma; en que las grandes aspiraciones de la modernidad a la libertad y a la dignidad podían cumplirse y vivirse noblemente si los hombres y las mujeres redescubrían a Jesucristo como respuesta al interrogante que es la vida; si los hombres y mujeres del tercer milenio eran capaces de ver en el rostro de Cristo la verdad más profunda de su humanidad. Mostrar ese rostro era la misión de la Iglesia y la de su testigo más visible, el sucesor de san Pedro como obispo de Roma.

En el centenario de su nacimiento, resulta evidente que el periodo decisivo en la vida de Karol Wojtyła fue la Segunda Guerra Mundial. La experiencia polaca de ese cataclismo de la civilización llamó la atención por su dureza. Tanto en las partes de Polonia absorbidas por el Tercer Reich de Hitler como en las ubicadas bajo la ocupación soviética, la vida discurría con una presión fiera, intensa y continua; lo mismo que ocurre en todo momento en la corteza visible de la Tierra. Esas fuerzas geológicas que actúan bajo las capas visibles de nuestro planeta pueden irrumpir de modos violentos y destructivos: provocan terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis. Sin embargo, gracias a esas mismas presiones surge algo distinto: los diamantes, la sustancia más dura y más clara de la que tiene noticia nuestra ciencia.

Las penalidades de la guerra −la degradación incesante, el trabajo físico agotador, la muerte de amigos y parientes, el embrutecimiento de todos los aspectos de la vida− dieron forma a una especie de diamante en Karol Wojtyła. Y así como los diamantes, aun reflejando la luz de modo resplandeciente, atraviesan lo que parece impermeable, Wojtyła vio posible penetrar realidades políticas que se presentaban como intratables, al tiempo que arrojaba un foco de luz sobre lo que, a menudo, parecían los rincones más oscuros de la condición humana.

Un Papa para el tercer milenio

En la elección de Juan Pablo II en 1978, numerosos analistas y expertos −incluidos algunos del «Ministerio de Exteriores» del Vaticano− creían que la división de Europa representada por el Muro de Berlín constituía una característica inamovible del escenario internacional. Europa y el mundo estaban fracturados en dos campos ideológicos opuestos y hostiles, y lo mejor que podía hacerse era procurar atenuar las tensiones entre ambos esperando que, con el transcurso de decenios −o siglos− pudieran llegar a algún tipo de convergencia. Así eran las cosas y así serían; y los líderes prudentes se ajustaban a esta realidad.

Juan Pablo II tenía una visión distinta. Rehusó someterse a la tiranía de este planteamiento. Y, gracias a esto, logró encender una revolución de la conciencia por toda Europa central y oriental que, con el tiempo, atravesó el Muro de Berlín, en apariencia permanente e inquebrantable. Su papel central en el colapso del comunismo europeo ha sido reconocido por los historiadores de la Guerra Fría, pero esa faceta de su éxito papal no fue el único modo en que demostró su capacidad, movida por la fe, de llevar el curso de la historia en una dirección inesperada y mejor. Lo mismo hizo por su Iglesia.

En octubre de 1978, el catolicismo vacilaba tras dos décadas de conflictos internos acerca de la interpretación del Concilio Vaticano II (1962-1965). Al dar al Concilio una interpretación autoritativa durante sus veintiséis años y medio de pontificado, Juan Pablo II −que, siendo joven obispo, había desempeñado en él un papel destacado− inspiró a los elementos vivos de la Iglesia católica en el final del siglo XX y los comienzos del XXI para retomar de nuevo la misión que el papa Juan XXIII había imaginado al convocar el Vaticano II: convertir el mundo situando la gran aspiración humana a la libertad sobre un fundamento espiritual y moral más firme. La interpretación del Concilio realizada por Juan Pablo II con su magisterio papal −patente en algunas encíclicas, cartas, exhortaciones apostólicas y otros escritos− fue objeto de oposiciones en su época, y sigue siéndolo quince años después de su muerte. Lo que no parece discutible es que los elementos de la Iglesia católica más vivos, vibrantes, evangélicamente dinámicos y culturalmente relevantes a comienzos del siglo XXI son aquellos que han abrazado la interpretación de Juan Pablo II sobre la finalidad y las enseñanzas del Vaticano II, mientras que los elementos moribundos de la Iglesia universal son los que se opusieron a Juan Pablo II durante su vida y que siguen haciéndolo.

Si la primera parte del drama que fue el épico pontificado de Juan Pablo II situó su centro de gravedad en su papel crucial en lo que la historia ahora conoce como la Revolución de 1989 en Europa central y oriental, la segunda parte encontró su enfoque en lo que el papa denominó «la Nueva Evangelización»: la transformación revolucionaria de la Iglesia de un catolicismo de mantenimiento institucional a una Iglesia de discipulado y proclamación misionera del Evangelio.

En su tercer milenio −insistía Juan Pablo II−, la Iglesia católica tiene que convertirse de nuevo en la iniciativa misionera que fue en sus comienzos. En este sentido, la línea más penetrante jamás escrita sobre Karol Wojtyła sigue siendo la del periodista francés André Frossard. Tras escuchar al recién elegido papa predicar una homilía llena de fuerza en la misa inaugural del 22 de octubre de 1978, llamando a la Iglesia a una nueva audacia y desafiando al mundo a abrir sus puertas a Cristo; y después de sentir la energía evangélica que Juan Pablo había inflamado en una inmensa multitud en la plaza de San Pedro, Frossard escribió para su periódico de París: «Este no es un papa venido de Polonia. Es un papa venido de Galilea».

Juan Pablo II creía que cada generación de cristianos recibe el mismo gran mandato que se concedió a los primeros: «Id y haced discípulos míos de todas las naciones». Y ofreciendo a todas las naciones la posibilidad de la amistad con Jesucristo y la incorporación a la comunidad de los amigos de Cristo que es la Iglesia, el catolicismo del siglo XXI estaría ofreciendo también al mundo un camino más allá de los fines culturales y políticos de muerte que convirtieron al siglo XX en el mayor matadero de la historia. Porque, con la guía de Juan Pablo II, la Iglesia católica desarrolló una doctrina social que proporcionó una alternativa a los dos grandes peligros que se cernían sobre el comienzo del tercer milenio: la tentación de la humanidad de consumirse a sí misma a través de una autonomía personal radical y la tentación correlativa de encontrar la respuesta al anhelo innato del ser humano por la comunidad y la solidaridad en nuevas formas de autoritarismo.

Karol Wojtyła aportó al papado una colección excepcional de dones y talentos personales que se habían pulido en décadas de trabajo intelectual y pastoral. Su fe inconmovible en la dirección divina de su existencia le llevó a emplear esas capacidades de manera que renovaron la autocomprensión de la Iglesia católica, hicieron de ella un actor crucial de la escena mundial en multitud de ámbitos y trazaron el curso evangélico de la existencia y misión católicas en el tercer milenio de la era cristiana. Todo ello puede ser reconocido con gratitud. No obstante, no acertamos a captar a Juan Pablo II «desde dentro» a menos que empecemos por comprender que este papa, el más relevante desde hace siglos, fue, en primer lugar y ante todo, un discípulo radicalmente identificado con Cristo. Todo en su vida y en su pontificado proviene de ahí.

Y ahí estaba la fuente más profunda de su capacidad de inspirar a otros a vivir heroicamente a imitación de Jesucristo y, con ello, a inclinar la historia en una dirección más humana.

George Weigel, biógrafo de Juan Pablo II

Fuente: Nuestro Tiempo

Ensayo publicado en el Catholic World Report en mayo, cedido por el autor a Nuestro Tiempo. Traducción: Fernando Simón Yarza. Ilustración: Carlos Rivaherrera.

Colabora con Almudi

-

Juan Pablo Espinosa ArceEl pecado: Negación consciente, libre y responsable al o(O)tro una interpretación desde la filosofía de Byung-Chul Han -

Gaspar Calvo MoralejoEl culto a la Virgen, santa María -

José Carlos Martín de la HozEcumenismo y paz -

Eudaldo FormentVerdad y libertad I -

Benigno BlancoLa razón, bajo sospecha. Panorámica de las corrientes ideológicas dominantes -

Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis IV -

Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis III -

Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis II -

Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis I -

Benigno BlancoEn torno a la ideología de género -

Augusto SarmientoEl matrimonio, una vocación a la santidad -

Ramón Tamames¿De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos? -

AlmudiIntroducción a la serie sobre “Perdón, la reconciliación y la Justicia Restaurativa” -

Jesús Daniel Ayllón GarcíaLa Justicia Restaurativa en España y en otros ordenamientos jurídicos -

Zuleima Baeza Jiménez y Lenin Méndez PazJusticia Restaurativa: una respuesta democrática a la realidad en Méxicoxico