El cristianismo (y el judaísmo) tienen su origen en una Palabra que Dios dirige al ser humano. Por eso, al contrario de lo que ocurre en otras religiones en las que importan los visionarios, en el cristianismo (y el judaísmo) importan los oyentes. Según el Nuevo Testamento la fe, o sea, la respuesta a la Palabra de Dios, nace de la escucha: fides ex auditu (Rm 10, 17). De ahí la permanente exhortación que se le hace al pueblo creyente: «Escucha Israel» (Dt 6, 4; Dt 9,1); exhortación que también encontramos en boca de Jesús: «escuchad» (Mc 4, 3, Mt 13, 18). Pero, además de invitar a la escucha, Jesús añadía: «quien tenga oídos para oír que oiga» (Mc 4, 9). La escucha requiere una cierta calidad del oído. De ahí que con frecuencia haya quienes «por mucho que oigan no entiendan» (Mc 4, 12). Según Jesús ese es el pecado de los judíos: «vosotros no podéis escuchar mi palabra» (Jn 8, 43). No podían porque se hallaban bajo la obediencia del diablo. Y la escucha de la Palabra de Dios requiere «la obediencia de la fe» (Rm 1, 5; Rm 16, 26).

Así, pues, la escucha es la condición ineludible de la acogida de la Palabra de Dios. Pero la escucha no es un movimiento espontáneo, algo que acontece quieras que no cuando se emite un sonido. Requiere una serie de condiciones, ambientales y personales. Más aún, si de lo que se trata es de escuchar una Palabra que procede de Dios, además de las condiciones inherentes a toda escucha, habrá que preguntarse si el ser humano está en condiciones de acoger y comprender esta palabra. En efecto, una palabra, para poder ser escuchada, debe adaptarse a las condiciones del oyente. Pero si la palabra de Dios se hace humana, ¿estamos escuchando de verdad la palabra de Dios? Además convendrá plantear si el ser humano desea escucharla. En efecto, hoy el ser humano pretende bastarse solo. No necesita de nadie. Quiere ser señor de su vida. ¿No será alienante pedirle que escuche una palabra que viene de más allá? Son muchos los problemas que a propósito de la escucha se plantean. En esta reflexión que aquí les ofrezco voy a referirme a alguno de esos problemas. Comienzo haciendo una reflexión sobre el hombre moderno y las características que lo hacen diferente al de otras épocas. Pues él es el que hoy está llamado a escuchar desde su cultura, sus valores, sus anhelos y sus dificultades.

1. Una soledad poblada de aullidos

Una imagen bíblica podría servir para describir la situación en la que se encuentran muchos de nuestros contemporáneos: la «soledad poblada de aullidos» (Dt 32, 10), con la que el libro del Deuteronomio recuerda la travesía del pueblo de Dios por el desierto del Sinaí. Ya sé que una buena descripción de la persona actual no puede limitarse a unas cuantas frases o imágenes. Entre otras cosas porque lo que existen son individuos concretos, complejos y distintos. Hablar de hombre moderno (o postmoderno) es una abstracción, que no existe en ninguna parte. Pero sí que es posible evocar algún rasgo en el que, de una u otra manera, podamos reconocer aspectos, sentimientos, preocupaciones o problemas que caracterizan y marcan a bastantes de las mujeres y varones que hoy vivimos en esta sociedad occidental. Uno de ellos es la soledad, que va estrechamente unida a la autosuficiencia.

En cierto modo, la soledad es consustancial a la condición humana. El fondo último de cada persona es único e irrepetible y escapa a toda comprensión exhaustiva. Somos, como decía Unamuno, «especies únicas». Nacemos solos y morimos solos. Hay lugares donde nadie puede acompañarnos. Pero cuando digo que la soledad es característica del hombre moderno occidental me refiero a otra cosa, a las dificultades que tiene este ser humano para convivir con los demás, a su proclividad a la depresión, a su egoísmo, a su ensimismamiento, a la superficialidad con la que maneja las relaciones humanas, a su falta de compromisos estables y, sobre todo, al profundo vacío existencial que le embarga. No se trata únicamente de que seamos únicos, se trata de que nos sentimos solos. Y ese sentimiento, por una parte es resultado de nuestro deseo de libertad egoísta, de que no soportamos ningún tipo de dependencia (ideológica, económica, jerárquica, afectiva); y, por otra, es un sentimiento que no nos satisface, que nos produce dolor. El tipo de ser que ha forjado la mentalidad moderna es el de un yo solo y solitario.

Sin embargo, el ser humano no puede vivir en soledad. Está hecho para la comunión. Los cristianos sabemos el motivo: la persona humana es imagen de un Dios que es Amor Trinitario y Comunión de Vida. Un Dios único, pero no solitario; un Dios que no es soledad, sino compañía. Creado a su imagen, incluso aunque no lo sepa, «el ser humano no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente» [1]. De estas palabras quedémonos con esta idea: para comprenderse a sí mismo, el ser humano necesita que se le revele el amor. ¿Estará el ser humano en disposición de escucharle, caso de que esto acontezca?

El remedio de la soledad es el amor. Pero el hombre moderno no sabe amar. Y, por tanto, no está capacitado para escuchar las palabras del amor: oblación, desinterés, entrega, don de sí, perdón incondicional, esas palabras de las que habla el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Las personas modernas tienen una gran incapacidad para amar. Son muy egoístas. No piensan en el otro. En ellas no hay rastro del «nosotros». Las relaciones amorosas son en muchas ocasiones efímeras y neuróticas. El ser humano no está dispuesto a dar y en lugar de buscar el bien del otro, termina por utilizarlo. No se le ha enseñado a amar. De joven cree que ama, pero más bien son las hormonas las que le confunden. La libido es más fuerte mientras más grande sea el vacío existencial. No sabe lo que es amor verdadero y las relaciones que establece, sin ninguna trascendencia, lo van dejando cada vez más vacío, más solo. No conoce la palabra compromiso. No está dispuesto a jugársela por el otro. Sólo busca el placer y la aventura. Se trata de relaciones superficiales, fácilmente sustituibles.

Para remediar su dolencia, a falta de amor, se buscan sucedáneos del amor, tales como el sexo (en ocasiones incluso sexo virtual, u orgías con desconocidos a los que nunca más se volverá a encontrar); alcohol y drogas (que producen una sensación de euforia, hacen olvidar la soledad y hasta parece que facilitan la relación). Y también sucedáneos menos fuertes, pero no menos aditivos, como el Chat (se trata de una compañía virtual, de una relación sin más realidad que la pantalla), o el pasarse el día pegado al teléfono móvil, sin establecer una verdadera comunicación personal, conversando de superficialidades. Más aún, se da la paradoja de que el intercambio que se establece con una persona conocida a través del teléfono móvil o incluso del correo electrónico, a veces no se es capaz de mantenerla en el cara a cara.

¿No estamos ante relaciones falsas? Si es así, no pueden llenar el vacío que reaparece en cuanto se apagan los aparatos electrónicos.

Otro modo de sentirse acompañado estando sólo, es huir del silencio. Nada mejor, pues, que buscar la estridencia, el ruido y el furor. Mucha gente tiene la televisión puesta sin prestarle atención. Esa televisión que se ha convertido en un concurso de gritos, de voces sin contenido. O se pasa el día con los auriculares puestos. Cualquier cosa antes que estar en silencio. El ser humano postmoderno no sabe estar consigo mismo. No sabe dialogar con su interior. Le teme a la soledad. Quizá en el fondo le da miedo enfrentarse a preguntas como estas: ¿quién soy?, ¿a dónde voy?, ¿qué estoy haciendo con mi vida? En estas condiciones es difícil, cuando no imposible, escuchar otra cosa que el vacío del propio yo. Es difícil encontrar un verdadero otro que no sea virtual, otro realmente distinto, que me interpele y me saque de mi mismo. En una soledad poblada de aullidos es difícil escuchar la voz de Dios, caso de que se dé.

2. Si hoy escucháis su voz

2.1. La escucha como arte

La escucha no es algo espontáneo. Es un arte. Y bíblicamente hablando, es también obediencia [2], es fe. Como arte, la escucha requiere ejercicio, aprendizaje, tiempo, paciencia y, sobre todo, una serie de condiciones. Me detengo en estas tres: estar interesado, hacer silencio y reconocer la propia limitación.

1. Mientras oír es, en primera instancia, percibir sonidos (cosa que puede hacerse aunque uno no quiera), escuchar es prestar atención a lo que se oye. Y solo se presta atención a quien dice algo que me interesa, algo que me resulta bueno, que está en sintonía con mis anhelos, con mis pensamientos, con mi vida. Mientras se oye sin atender, no se escucha sin atender. Se comprende ahora porque la Palabra de Dios se presenta como una buena noticia. Si no fuera así, no podría interesar ni ser escuchada [3]. El interés despierta el oído. De ahí que el orante pide al Señor que despierte su oído, para poder escuchar, como un buen discípulo (Is 50, 4). Cuando está limitado el interés, también lo está el conocimiento. Hay conocimientos que sólo llegan cuando se los desea: «el deseo capacita y prepara al que desea para conseguir lo deseado», dice Tomás de Aquino [4]. El cuarto evangelio dice que Dios se da a conocer al que le ama (Jn 14, 21), pues hay una sabiduría que sólo es hallada por los que la buscan y la desean (Sb 6, 12-13) Escuchar requiere percibir lo que se me dice como interesante y bueno para mí.

2. Nótese el matiz: interesante para mí. Pues para interesar a alguien no basta con darle buenas noticias. Es necesario que las perciba como tales. En ocasiones algunas buenas noticias se perciben como malas. Bien explica Tomás de Aquino que «el bien espiritual les parece a algunos malo, en cuanto es contrario al deleite carnal, en cuya concupiscencia están asentados» [5]. Hay posturas, situaciones, lugares, que impiden o, al menos dificultan, determinadas escuchas. Ni todos los lugares están preparados, ni todas las personas están capacitadas para escuchar determinadas noticias, por muy buenas e interesantes que sean. Además del interés se necesitan unas circunstancias favorables que posibiliten la audición. Cuando las circunstancias que dificultan son personales, se necesita una conversión. El apóstol Pablo advertía que cuando se está instalado en los «dioses de este mundo» el entendimiento se ciega y no le resulta posible percibir «el resplandor glorioso del Evangelio de Cristo» (2Co 4, 4). De ahí la necesidad del silencio exterior, pero sobre todo del silencio interior, para poder escuchar. No hay que interrumpir al que habla antes de que concluya. Hay que dejar a un lado el ruido de tantas preocupaciones para concentrarse en lo que de veras vale la pena.

3. Una tercera condición para la escucha es el reconocimiento de la propia limitación. No somos poseedores de la verdad, no lo sabemos todo, no tenemos siempre toda la razón. Hay mucho que aprender, mucho que recibir de los otros. Siempre nos falta algo. Quien piensa que todo lo sabe, que los demás son incapaces de aportarle nada, no está en disposición de escuchar nada. La paciencia, el deseo de aprender y, sobre todo, la humildad, la capacidad de autocrítica, son condiciones esenciales de toda escucha. Dicho de otro modo: para escuchar es necesario ser bien consciente de que uno no es Dios. Relacionado con esta actitud está el dejar que el otro sea otro, no seleccionar sólo aquellas opiniones que coinciden con las nuestras, no evaluar lo que el otro dice desde nuestros propios esquemas. Escuchar es también dejarse sorprender, ponerse en lugar de los demás, dejar a un lado los propios paradigmas y asumir que otros pueden ver las cosas de manera diferente. Escuchar, en definitiva, es estar dispuesto a convertirse, a cambiar.

2.2. La escucha como obediencia

Que escuchar sea estar dispuesto a cambiar, enlaza con la dimensión creyente de la escucha. Pues para el creyente, además de un arte, la escucha es obediencia. De hecho, la palabra latina obedio (de ob = por, a causa de, y audio = oír) significa dar oídos a alguno, escucharlo, seguir sus consejos. También el alemán gehorchen (= obedecer, responder) es un derivado de horchen (= escuchar). Escuchar es obedecer. No se trata de una obediencia opresora y temerosa, como la del esclavo con su amo, sino de una obediencia que brota de la confianza que me provoca el que habla. Si escuchar es obedecer, obedecer es creer, fiarse, como muy bien indica la palabra catalana creure (que significa, a la vez, obedecer y creer). El creyente está siempre buscando la voz de Dios, que se manifiesta de muchas maneras, porque está convencido de que Dios es de fiar, no puede engañar, «es imposible que mienta» (Hb 6, 18), y es fiel a lo que promete (Hb 10, 23). Y si sabe más, este saber está siempre orientado al bien de la persona. El saber de Dios me pone en el buen camino.

A la luz de lo dicho se comprende la exhortación del salmista: «si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón». Bíblicamente hablando el corazón es la intimidad de la persona, el centro del que brota lo que la define como buena o como mala: del corazón «salen las intenciones malas» (Mc 7, 21), pero también las buenas; del corazón brota la sensatez y la insensatez, la cordura y la locura. La persona que se resiste a convertirse, a escuchar con atención y amor la voz del Señor, que se empecina en su mal camino, tiene un corazón endurecido. Para escuchar a Dios se necesita un mínimo de apertura, disponibilidad y acogida de su gracia. Para encontrarle y oír su voz hace falta «abrirle las puertas» de nuestra casa. En este espacio de silencio que hay en mí, donde nadie puede entrar sino yo, no estoy yo solo, «me acompaña, en vela, la pura eternidad de cuanto amo» [6]. Invito a Dios a entrar, y estar conmigo, y conducir mi vida. Me dispongo a obedecerle porque me fío de Él.

La escucha de la voz del Señor no va en dirección única. Es dialogal. De ahí que la libertad es condición de la escucha. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Hay una sordera cuya causa es la libertad del que se niega a oír. A esta sordera se refiere la Escritura cuando habla de sordos que no quieren oír (Mt 13, 13). De esta sordera vino a curarnos Cristo. La Iglesia es bien consciente de ello cuando, en el bautismo, recordando la palabra effetá (= abrete) que pronunció Jesús en la curación de un sordo (cfr. Mc 7, 34), dice tocando los oídos del recién bautizado: «el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda, a su tiempo, escucha su Palabra y proclamar la fe, para alabanza y gloria de Dios Padre».

El libro de los Hechos describe a los que apedreaban a Esteban como gritando fuertemente y además tapándose sus oídos (Hch 7, 57). Esta posibilidad de no oír porque uno no quiere muestra que la libertad es condición esencial de la escucha. Y por tanto que la obediencia del que se decide a escuchar es libre. Se trata de una obediencia que no oprime, que no menoscaba la autonomía del que escucha, una obediencia que mueve a través de la libertad: «con correas de amor los atraía» (Os 11, 4).

3. El deseo de la escucha

Tenemos que plantearnos ahora algunos de los problemas que surgen cuando hablamos de escuchar la Palabra de Dios.

La persona contemporánea parece solamente interesada en escucharse a sí misma. Toda su vida está centrada en el propio yo: yo escojo a mis amigos, yo decido mis estudios, yo busco mi pareja, yo construyo mi futuro, yo soy bueno, yo reivindico mi autonomía. Se resiste a que nadie le diga lo que tiene que hacer. Aspira a ser señor de sí mismo y a convertirse en norma de todas las cosas. A la teología actual se la plantea el problema de cómo hacer desear al ser humano el deseo de escuchar una palabra divina, una palabra que viene de más allá de uno mismo y me saca de mí mismo. Pues sólo si esta palabra responde a un deseo tendrá sentido para el ser humano.

¿Cómo interesar al hombre, cómo hacerle desear la Palabra de Dios? ¿Por qué debería interesarme escuchar una palabra proveniente de más allá de lo humano? Sólo sería digna de ser escuchada esta palabra si respondiera a los más profundos deseos de mi corazón, si me dijera quién soy, iluminándome a mí mismo, si me orientara hacia una vida feliz y eternamente dichosa.

Precisamente la gran tragedia del ser humano radica en que ni él mismo sabe para qué ha nacido. Apenas es consciente de que existe cuando ya se percata de que su vida termina con la muerte. La perspectiva de haber nacido para morir no le satisface, y por eso protesta en todos los tonos: «Con razón, sin razón o contra ella no me da la gana de morirme… Como no llegue a perder la cabeza, o mejor aún que la cabeza el corazón, yo no dimito de la vida; se me destituirá de ella» [7]. «La no existencia no es apetecible», afirma Tomás de Aquino [8]. No puede el hombre aceptar que su vida sea un rayo de luz entre dos eternidades de tinieblas. De ahí que sueñe con un destino más halagüeño para su vida.

El ser humano busca imperiosamente una salida al problema que le plantea la muerte. Las soluciones parciales, búsqueda de una vida más longeva, dejar huella en hijos, obra o fama, no acaban de satisfacerle. Por eso, ante la muerte la inteligencia no descansa. Miguel de Unamuno dice que «en el punto de partida de toda filosofía hay un para qué», provocado por el hecho de que el filósofo «necesita vivir», «no quiere morirse del todo y quiere saber si ha de morirse o no definitivamente» [9]. Puesto que el filósofo, todo ser humano en realidad, quiere saber, la muerte da que pensar y provoca la búsqueda de respuestas de todo tipo: racionales, religiosas e incluso imaginativas (calificadas normalmente de científicas, en realidad pseudo-racionales y pseudo-religiosas). Como dice Fernando Savater, desde posiciones agnósticas, «la evidencia de la muerte no sólo le deja a uno pensativo, sino que le vuelve a uno pensador» [10]. Pensador, buscador, porque la muerte plantea una pregunta inevitable (pues, de un modo u otro, en algún momento de su existencia, todo ser humano se la hace), y decisiva (puesto que en ella se trata de lo más propio de cada uno), a saber: ¿tiene sentido la vida?

Hay dos tipos de respuestas a la cuestión del sentido de la vida, las racionales y las religiosas. Desde la razón empírica, materialista y autosuficiente, la respuesta es tajante: la vida no tiene sentido, salida o finalidad alguna, acaba definitivamente con la muerte. La razón, segura de sí misma, llega al punto de pretender probar la mortalidad del alma [11]. Una razón más crítica y cauta ofrece una respuesta más matizada: la muerte no es lo que parece, es un no saber, es lo desconocido. Con la muerte no sabemos a dónde vamos. La muerte es el «sin respuesta» [12]. La razón bien responde negativamente; bien, en el mejor de los casos, no responde. Así puede conducir a la desesperación, a la resignación, a la protesta, en todo caso a la inconformidad.

Detengámonos en la respuesta religiosa. A veces, de forma precipitada, muchos consideran que la aceptación de la existencia de Dios lleva por sí misma a una respuesta satisfactoria ante la muerte. Examinado el asunto más de cerca, resulta que no es así. De hecho, la Escritura judeo-cristiana, en sus primeros libros, muestra a unos hombres justos, temerosos de Dios, convencidos de su existencia y de su amor, y, sin embargo, convencidos también de que la vida terminaba definitivamente con la muerte. El Nuevo Testamento recuerda como los saduceos, buenos intérpretes de la tradición bíblica y creyentes en Yahveh, negaban que hubiera resurrección de los muertos (cfr. Mt 22, 23).

En parte de la revelación bíblica, la muerte es el fin total del hombre (Pr, Job, Qo 9, 2-6.10; Sal 39; Sal 49; Sal 88; Sal 90; Si 16, 27-Si 17,1; Si 38, 16-Si 33; Si 41, 1-4), el camino de toda la tierra (Jos 23, 14), la cita de todos los vivientes (Jb 30,23). Para los patriarcas, la muerte pertenece a la condición normal, natural del hombre. Esto es lo sensato, lo sabio, lo racional. Ninguna revelación ha desvelado aún el misterio. Todo lo que se desea es que la muerte llegue al cabo de una larga y dichosa vida. De ahí el escándalo de los justos del Antiguo Testamento cuando ven prosperar a los malos y morir precozmente a los buenos: ellos sabían de Dios y de su amor, se esforzaban en agradarle, pero esperaban la recompensa para esta vida, puesto que no conocían otra.

El proceder de la Escritura nos confirma que de la creencia en Dios no se deduce, sin más, la fe en una vida post-mortal. ¿Dónde encontrar, pues, una respuesta a este problema? El número 18 de la Gaudium et Spes nos indica una dirección. Comienza constatando la exigencia vital y la protesta ante la muerte de la que antes hablábamos: por una inspiración justa de su corazón, el hombre rechaza la ruina total y el definitivo fracaso de su persona. Pues bien: a esta inspiración justa del corazón del hombre, el Concilio responde con la revelación divina. Hay un lazo entre la pregunta por el destino y la pregunta por la revelación, por la Palabra de Dios, por el deseo de escucharle [13]. La línea del Concilio nos está indicando que la pregunta por el para qué de la existencia sólo tiene respuesta adecuada un paso más allá de la afirmación de la existencia de Dios. La respuesta viene de la palabra (o del silencio) de Dios, de la posibilidad de una revelación divina.

Fue precisamente el deseo profundo de tener una respuesta clara y tranquilizadora al ansia de trascendencia humana lo que constituyó la fuente y el motor de todas las religiones. Pues «siempre deseará el hombre saber, al menos confusamente, el sentido de su vida, de su acción y de su muerte» [14]. Esta fue la razón por la que los hombres desearon que la divinidad se revelara. Si el hombre no podía resolver su propio enigma, los dioses le ayudarían a resolverlo, pues eran conocedores del futuro y de los secretos más ocultos: «los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana, que hoy como ayer conmueven íntimamente su corazón» [15].

El origen vital del preguntarse por la posibilidad de una revelación divina radica en que el ser humano no acepta la muerte como algo definitivo ni quiere dar de lado al problema que su trascendencia deseada plantea, sino que busca desesperadamente una solución. El ansia de responder a este problema de acuerdo con sus aspiraciones más profundas es lo que hace que la persona se pregunte por la posibilidad de escuchar una revelación que, al menos, le saque de la duda en que vive.

4. La sacramentalidad de toda revelación

Otro problema que surge a propósito de la escucha de la Palabra de Dios es el de la posibilidad de que esta Palabra pueda llegar hasta nosotros. ¿Es posible la escucha? ¿Qué es en realidad lo que escuchamos cuando oímos la llamada «palabra» de Dios?

La revelación, si se da, tiene que acomodarse necesariamente al modo de ser del hombre, pues toda comunicación está condicionada por el receptor. Yo sólo puedo hacerme entender si me adapto a las condiciones de quién me escucha. Sin esta adaptación no hay comunicación posible. Más aún: la comunicación no sólo está condicionada por la capacidad del receptor, sino también por los medios de expresión de que dispongo para hacerle llegar mi pensamiento y por la manera como el receptor comprende estos medios de expresión. Ya Tomás de Aquino notaba que todo conocimiento se ajusta a la naturaleza del que conoce [16].

Dada la finitud del ser humano, Dios debe revelarse en estructuras finitas, lo que, desde nuestro punto de vista, implica la coexistencia de la revelación (puesto que Dios se manifiesta) y el ocultamiento de Dios (puesto que se manifiesta en formas limitadas, incapaces de contener totalmente al Infinito). O dicho de otro modo: el Dios que se desvela se vela al mismo tiempo, al estar condicionado, en primer lugar, por unos medios de expresión que siempre son inadecuados para expresar su grandeza; y, en segundo lugar, por la limitada capacidad de comprensión de la persona humana.

El modo como Dios se revela deberá respetar tanto su trascendencia inabarcable como la finitud humana y su captación necesariamente limitada.

Por una parte, Dios es infinito, inabarcable, nada finito puede contenerlo. Por otra, el ser humano conoce por medio de los sentidos y de la experiencia sensible. De ahí que Tomás de Aquino notase que «en las divinas Escrituras lo divino es descrito metafóricamente con realidades sensibles» [17]. El problema que entonces se plantea podría formularse así: Si Dios se da a conocer tal cual es, ¿cómo puede el ser humano entenderle? Si se adapta a nuestro modo de conocer, ¿conocemos en realidad a Dios? Y la respuesta sonaría así: cuando Dios se manifiesta, el hombre le entiende como entiende todas las cosas, a saber, al modo humano. Y si Dios se adapta a nuestro modo de entender, nos encontramos ante una manifestación de su inmenso amor y de su infinita sabiduría. Para resguardar su trascendencia, garantizar su intimidad y moderar su fuerza, Dios se expresa a nuestra manera. En este sentido, que el misterio sea accesible por medio de adaptaciones, resulta expresión de amor y plenitud más que de defecto.

Dios, para adaptarse y hacerse entender, utiliza mediaciones. En realidad, todo encuentro con Dios desde nuestra condición humana, se da a través de mediaciones. Jesús es el modo humano de ser y de actuar de Dios, es la mediación de Dios por excelencia en las condiciones de nuestra humanidad. Quien le ve a él, ve a Dios, quien a Jesús oye, oye a Dios. El es el que pronuncia las palabras de Dios: «la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios» (Lc 5, 1). Ahora bien, Jesús ya no está entre nosotros, está resucitado, a la derecha de Dios. Sigue presente entre nosotros, pero de un modo nuevo, distinto. Está presente por medio del Espíritu. El encuentro con Jesús resucitado se realiza también a través de mediaciones, fundamentalmente la mediación de la Iglesia. En el Nuevo Testamento encontramos algunos textos muy significativos que se refieren a nuestro encuentro con Dios a través de la mediación de Jesús y de nuestro encuentro con Jesús a través de una mediación humana: «quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado» (Jn 13, 20); «el que reciba a un niño como éste en mi nombre, a mí me recibe; y el que me reciba a mí, no me recibe a mí sino a Aquel que me ha enviado» (Mc 9, 37). De mediación en mediación nos encontramos con Dios. Así ocurre también en la escucha de su palabra. Para nosotros, la Escritura es la mediación humana que permite escuchar la palabra de Dios.

Esta mediación, teológicamente hay que calificarla de sacramental. El sacramento es una realidad creada, finita. Pero es también realidad simbólica, que remite más allá de sí misma; es transparencia hacia Dios. Puesto que lo finito a quién pone límites es al hombre y no a Dios, Dios puede hacerse presente en lo finito. Pero cuando Dios se hace presente en lo finito, el ser humano le capta «en espejo, en enigma» (1Co 13, 12; cfr. St 1, 23 en donde se compara la Palabra de Dios con un espejo). Podría entonces entenderse el sacramento como un espejo en el que Dios se refleja, y en el que el hombre ve un enigma; por ver un enigma necesita para entenderlo cabalmente una palabra que lo interprete. El que tiene las claves de acceso al espejo –el que posee el Espíritu de Cristo, el que lee la Escritura en Iglesia– escucha la palabra de Dios en forma humana.

Debemos descartar la falsa ilusión de conocer divinamente. Conocemos humanamente, pero conocemos de verdad a Dios. El conocimiento de Dios, por muy absoluto y divino que sea, toma la forma de un enunciado humano y, por tanto, está sometido a la debilidad, complejidad, lentitud, perfectibilidad y desarrollo del conocimiento humano. Nuestro conocimiento de Dios está sometido a las mismas condiciones que cualquier otro conocimiento. Cuando Dios se revela en formas humanas nos encontramos ante la mayor aproximación a lo divino que permite nuestro estado actual: se trata de la verdad en la medida en que nuestra mente puede recibirla; la verdad hasta cierto punto y bajo las condiciones impuestas por la debilidad humana [18].

El Dios infinito toma proporciones humanas cuando decide intervenir en el mundo de los hombres. Su Palabra debe abreviarse sin que por eso disminuya. Los escritores judíos y de la antigüedad cristiana se complacen en destacar la condescendencia de Dios, su pedagogía, la manera cómo se adapta a nuestra naturaleza. Un comentario judío a Ex 25, 22, dice así:

«Un samaritano dijo a R. Méir: ¿Cómo es posible que Aquel del que está escrito: ‘¿los cielos y la tierra no los lleno yo?’ (Jr 23, 24) haya hablado a Moisés entre las dos barras del arca? – Tráeme un gran espejo, le dijo. Lo trajo. – Mira tu retrato. Era grande. – Tráeme ahora un espejo pequeño. Lo trajo. – Mira tu retrato. Era pequeño. Entonces R. Méir replico: Si tú, que eres carne y sangre, puedes cambiarte como quieres, con cuánta más razón podrá Aquel que por su Palabra ha creado el mundo. Así, cuando El lo desea, llena el cielo y la tierra y, cuando lo desea, habla a Moisés entre las dos barras del arca» [19].

La condescendencia de Dios culmina en la Encarnación de Jesús: «En los últimos tiempos, cuando todo lo recapituló en él, nuestro Señor vino a nosotros, no tal como el podía venir, sino tal como nosotros éramos capaces de verlo… Fue su venida como hombre» [20]. Si Dios envió su Verbo fue para que los seres humanos escucharan su palabra. Cuando Dios habla quiere un interlocutor que comprenda su mensaje. Para que esto fuera posible su Palabra se hizo carne (Jn 1, 14). Jesús es el sacramento, el necesario sacramento de Dios. El es el que permite en nuestra circunstancia humana lo que humanamente resulta imposible: escuchar esa voz que en sí misma resulta ininteligible y sólo mediada por Jesús puede entenderse (cfr. Ex 20, 19).

5. Escuchar el silencio de Dios

Acabamos nuestra reflexión fijándonos en un problema al que es muy sensible el hombre contemporáneo, incluso muchos creyentes: en realidad, más que la Palabra de Dios, lo que muchos escuchan hoy es el silencio de Dios. Creyentes y no creyentes se quejan de este silencio y preguntan, a la vista de situaciones intolerables e indignas del ser humano, dónde está Dios. Si hay Dios y si se interesa de verdad por nosotros, sobre todo por las víctimas y los desheredados, ¿cómo es posible que no reaccione? No podemos tocar ahora el espinoso problema del mal, porque eso nos desviaría de nuestro tema [21]. Pero sí queremos ofrecer una interpretación del silencio de Dios.

El tema del silencio de Dios tiene muchas vertientes. Fundamentalmente está relacionado con la pregunta de si resulta coherente y con sentido un «mundo sin Dios». Entiéndase bien: desde el punto de vista creyente no se trata de sostener que Dios no existe o que no resulta razonable su afirmación, sino de no ignorar la posibilidad de comprender racionalmente la realidad de un mundo sin Dios. No podemos considerar esta posibilidad como absurda. Tiene una coherencia racional suficiente y puede tener su sentido. En esta perspectiva, la experiencia del silencio de Dios puede ser reconocida como la inevitable consecuencia de la renuncia de Dios a imponer su presencia. De hecho, no se perciben signos evidentes de su completo dominio sobre las cosas. Es preciso caer en la cuenta que si estuviera presente en el mundo como Dios, su presencia se impondría de modo ineludible. El hombre no tendría más alternativa que someterse. La afirmación de la existencia de Dios no sería libre, sino impuesta. La sumisión a Dios sería la condición inevitable de la existencia humana.

Pero la situación no es esta, porque Dios ha querido abrir un espacio de libertad para el hombre. Ha dejado en el mundo signos suficientes de su existencia. Pero ha renunciado a imponer su presencia, al precio de dejar abierta la posibilidad racional de negar su existencia y vivir como si no existiera. La existencia de un verdadero espacio de libertad para el hombre, es inseparable de la posibilidad racional de comprender la realidad como mundo sin Dios. Por todo ello la experiencia del silencio de Dios adquiere un profundo sentido. Es la consecuencia de una acción de Dios a favor del ser humano, la acción que otorga al hombre una verdadera libertad [22].

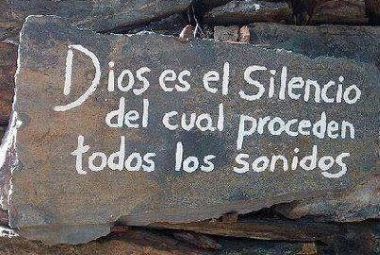

Ahora bien, en la perspectiva de nuestra reflexión este silencio tiene otro sentido. Pues, al menos para el creyente, puede ser un silencio elocuente. Es un silencio hablante, que el creyente está invitado a escuchar e interpretar adecuadamente. No es sólo resultado del hecho de que Dios no quiere imponerse. Es también el modo como Dios escucha con atención vigilante nuestra palabra y nos deja decirla con acierto, después de haberla reflexionado. Pues él, como dice 1P 5, 7, se interesa por nosotros. El silencio no es simplemente callar. Es también atender al otro, escucharle, comprender su problema.

El silencio de Dios es expresión de su gran respeto por el ser humano. El respeta lo que tenemos que decirle y deja que nos expliquemos hasta el final: nuestra vida, toda entera, eso es lo que tenemos que decirle y él escucha con atención, sin interrumpir, de modo que su silencio facilita nuestra explicación y nuestra palabra. Nuestra vida es el momento de nuestro hablar en este coloquio de amor que desde siempre Él establece con nosotros. Por eso, el silencio de Dios es el silencio del que deja hablar. Se trata de un silencio hablante, cargado de sentido, «pues el que calla para examinar al discípulo también habla; y el que se calla para probar al amado también habla; y el que se calla para facilitar una comprensión más profunda cuando llegue el momento, también habla». El silencio de Dios no es un silencio vacío, «sólo es el momento del silencio en la profundidad misma del coloquio». Por eso, Dios «ya calle o ya hable, siempre es el mismo padre; el mismo corazón paterno, cuando nos guía con su voz o nos eleva con su silencio» [23].

Con su silencio, Dios nos pregunta personalmente: ¿qué haces por mí, qué haces por los hermanos?, ¿qué dices de mí, qué dices de tus hermanos? Y él escucha con mucha atención. ¿Sabremos nosotros escuchar este silencio?

6. Palabras finales

En resumen, la escucha es una actitud fundamental de todo ser humano y de todo cristiano. El cristiano está llamado a escuchar la voz de Dios. Pero las mujeres y varones de hoy no parecen estar preparados para esta escucha. El mundo está lleno de ruido y de furor y el hombre contemporáneo es fundamentalmente egoísta. Nada de esto facilita la escucha. Hay que aprender a escuchar, ejercitarse en el arte de escuchar. Y, para el cristiano, hay que abrirse a Dios con confianza, pues sin fe no es posible escuchar la posible Palabra de Dios.

Plantear a la mentalidad actual la escucha de una Palabra que provenga de Dios requiere resolver una serie de problemas, precisamente para mostrar que esta escucha no es alienante y no es un absurdo racional. Es lo que hemos buscado hacer en nuestros epígrafes sobre el deseo de la escucha y la sacramentalidad de la revelación.

Nuestra reflexión termina preguntándose si además de la Palabra no deberá también el ser humano estar en disposición de escuchar el silencio de Dios y sobre el sentido que ese silencio tiene para el creyente.

Martín Gelabert Ballester, en dialnet.unirioja.es/

Notas:

1 JUAN PABLO II: Redemptor Hominis, 10.

2 Cabría hacer un paralelismo con el amor, que también es arte y mandamiento. Cfr. M. GELABERT: Vivir en el amor. Amar y ser amado. San Pablo, Madrid 2005, 26- 63.

3 Hay ahí una seria advertencia para la Iglesia y los encargados de transmitir esta Palabra: si no la presentan como buena noticia, dejará de interesar. Y el hecho de que hoy parezca no interesar a mucha gente tiene que llevar a la Iglesia a preguntarse por su propia credibilidad y por los motivos por los que su predicación no es percibida como buena. Con todo, este es un problema complejo que no puede resolverse apelando únicamente a la culpabilidad de los mensajeros. No podemos desarrollarlo aquí. Lo hemos hecho en M. GELABERT: “Actitudes del evangelizador en una sociedad post-cristiana”, en Teología Espiritual (2005), 265-280.

4 Suma de Teología, I, 12, 6.

5 De caritate, 12.

6 Himno de la liturgia de Vísperas del jueves de la semana II.

7 M. DE UNAMUNO: Obras completas (ed. preparada por Manuel García Blanco), Escélicer, Madrid, 1966 ss., t. VII, 186.

8 Suma de Teología I, 5, 2, ad 3; cfr. De malo 5, 5: «La muerte y la corrupción es para nosotros contra naturaleza».

9 O. c. en nota 7, págs. 126 y 129.

10 F. SAVATER: Las preguntas de la vida. Ariel, Barcelona 1999, 31.

11 «No hay manera alguna de probar racionalmente la inmortalidad del alma. Hay, en cambio, modos de probar racionalmente su mortalidad», M. DE UNAMUNO: o. c. en nota 7, 156.

12 Cfr. E. LEVINAS: Dios, la muerte y el tiempo. Ediciones Cátedra, Madrid 1993, 19 y 25.

13 También el Vaticano I relaciona la necesidad de la revelación con la cuestión del destino del hombre a la felicidad eterna (DS 3005).

14 Y por esa razón el ser humano «nunca jamás es del todo indiferente ante el problema religioso» (Gaudium et Spes, 41).

15 Nostra aetate, 1.

16 Suma de Teología, I, 12, 4

17 Suma de Teología, I, 12, 3, ad 3.

18 Cfr. J. H. NEWMAN: Teoría del desarrollo doctrinal (traducción de Aureli Boix, introducción de Josep Vives, Cuadernos “Institut de Teologia Fonamental”, nº 16), nn. 32-35 y 43 b.

19 Cfr. F. MANNS: L’Israël de Dieu. Essais sur le christianisme primitif. Franciscan Printing Press, Jerusalem, 1996, 43-44

20 SAN IRENEO, Adv. Haer. 4, 38, 1.

21 Sobre el problema del mal, puede verse M. GELABERT: “El mal como estigma teológico”, en Moralia (1999), 191-222.

22 A este respecto resulta muy útil leer a JOSÉ M. MILLÁS: La fe cristiana en un mundo secular. Cuadernos “Institut de Teologia Fonamental”, San Cugat del Vallès, nº 43.

23 S. KIERKEGAARD: Diario, VII A 131.

Colabora con Almudi

-

Mariano FazioEl mensaje y legado social de san Josemaría a 50 años de su paso por América -

Juan Pablo Espinosa ArceEl pecado: Negación consciente, libre y responsable al o(O)tro una interpretación desde la filosofía de Byung-Chul Han -

Gaspar Calvo MoralejoEl culto a la Virgen, santa María -

José Carlos Martín de la HozEcumenismo y paz -

Eudaldo FormentVerdad y libertad I -

Benigno BlancoLa razón, bajo sospecha. Panorámica de las corrientes ideológicas dominantes -

Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis IV -

Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis III -

Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis II -

Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis I -

Benigno BlancoEn torno a la ideología de género -

Augusto SarmientoEl matrimonio, una vocación a la santidad -

Ramón Tamames¿De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos? -

AlmudiIntroducción a la serie sobre “Perdón, la reconciliación y la Justicia Restaurativa” -

Jesús Daniel Ayllón GarcíaLa Justicia Restaurativa en España y en otros ordenamientos jurídicos