- Escrito por Conferencia Episcopal Española. CVII Asamblea plenaria

Instrucción pastoral sobre la persona de Cristo y su misión

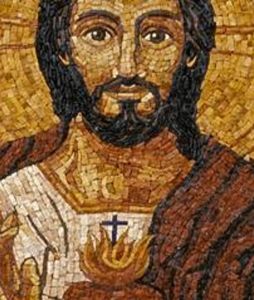

La Conferencia Episcopal Española presenta la instrucción pastoral “Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo”, aprobada en la última Asamblea Plenaria, el pasado 21 de abril.

El documento hace una presentación positiva de la persona y la misión de Jesucristo en el mundo, en relación con el momento presente, con el objetivo de “confirmar a los creyentes en Cristo en la fe de la Iglesia”. Este documento recoge las aportaciones que han ido ofreciendo los obispos en las diferentes Asambleas Plenarias.

Con esta instrucción pastoral, los obispos españoles quieren exhortar a los cristianos a mantenerse “firmes en la esperanza” que han puesto en Jesucristo y se proponen afirmar la fe de la Iglesia sobre la persona y misión de Jesucristo, su condición divina y humana y su obra redentora.

Índice

Introducción

Un camino de renovación postconciliar [nn. 1-4]

Guías fraternos del Pueblo de Dios y custodios de la fe en Jesucristo [nn. 5-6]

I. Anunciamos a Jesús, Hijo de Dios encarnado, revelador del origen y destino del ser humano

1. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús (Heb 12, 2) [n. 7]

2. Jesucristo, viniendo de Dios y nacido de la Virgen María desvela el misterio de Dios y del hombre [nn. 8-9]

3. Limitaciones de la exégesis crítica para dar razón del “dogma de Cristo” [n. 10]

4. Un único Jesús, Cristo de Dios [nn. 11-12]

5. Una cultura que arrincona a Dios en la vida privada y lo excluye del ámbito público [n. 13]

6. Llevamos a todos el anuncio gozoso de Jesucristo imposible de privatizar [nn. 14-15]

II. Jesucristo revela la verdad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo

1. El Padre es “el origen, hogar y patria” de Jesús, Unigénito de Dios

1.1. Conocer al Padre en el Hijo por el Espíritu Santo [nn. 16-17]

1.2. La fe en la divinidad de Jesucristo es contenido de la predicación y testimonio apostólico transmitidos por la Iglesia [nn. 18-19]

1.3. Unidad del Hijo con el Padre [nn. 20-21]

2. La alegría exultante de Jesús en el Espíritu Santo acompaña la revelación del Padre

2.1. La íntima vivencia de la filiación divina, contenido de la oración jubilosa de Jesús [n. 22]

2.2. Revelación otorgada a los “pequeños” [n. 23]

3. Participar del amor del Padre permaneciendo en el amor de Jesús [n. 24]

III. Jesucristo, Salvador universal

1. «No se nos ha dado otro Nombre bajo el cielo en el que podamos salvarnos» [n. 25]

1.1. Señor de todos [n. 26]

1.2. Él es el primero y el último [n. 27]

2. En Jesucristo, Mediador universal, se ha manifestado la plenitud de la salvación

2.1. Mediador único por su muerte y resurrección redentoras [n. 28]

2.2. Jesucristo, revelación plena y definitiva de Dios [nn. 29-30]

2.3. En él se cumple el designio único y universal de salvación [nn. 31-33]

3. La Iglesia, sacramento universal de salvación

3.1. Misión de proclamar la mediación universal de la salvación en Jesucristo [n. 34]

3.2. Administradora de la gracia de la redención universal de Cristo [n. 35]

IV. El encuentro con Jesucristo Redentor, principio de renovación de la vida cristiana y meta del anuncio evangélico

1. Testigos de la cruz y de la gloria de Jesús

1.1. Testigos de Cristo resucitado por Dios, Señor de la entera realidad creada [n. 36-38]

1.2. Creados en Cristo y redimidos por su sangre [nn. 39-40]

2. La muerte de Jesús, causa de nuestra vida [nn. 41-42]

3. Jesús resucitado, esperanza de la humanidad

3.1. La resurrección, acontecimiento trascendente y al mismo tiempo histórico [n. 43]

3.2. El anuncio de la resurrección por la Iglesia abre a la esperanza de la humanidad [nn. 44-45]

3.3. En el 160º aniversario de la Solemnidad del Corazón de Jesús [n. 46]

Conclusión [n. 47]

Siglas

Glosario

Siglas (Glosario)

Introducción

Un camino de renovación postconciliar

1. La Conferencia Episcopal Española cumple cincuenta años de su existencia, desde su creación por la Congregación Consistorial el 3 de octubre de 1966, poco después de la clausura del Concilio Vaticano II el 7 de diciembre de 1965. Después de medio siglo de existencia es llegada la hora de mirar hacia atrás con agradecimiento al contemplar el trecho histórico recorrido. La Conferencia Episcopal es un organismo eclesial concebido como instrumento útil al ejercicio del ministerio pastoral de los obispos, «para promover el mayor bien que la Iglesia proporciona a los hombres»[1], ofreciéndoles la salvación que Dios Padre dispuso llevar a cabo por medio de Jesucristo, «convocando a los creyentes en Cristo en la santa Iglesia»[2]. Los obispos españoles con todo el Pueblo de Dios que nos ha sido confiado por Jesucristo, «pastor y guardián de nuestras almas» (1 Pe 2, 25), damos gracias a Dios por este medio siglo de historia de la fe cristiana. Somos conscientes de que en el recorrido histórico de la Iglesia todo es orientado y dirigido por la divina Providencia del «Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo» (2 Cor 1, 3).

2. La Iglesia en España, en el seno de la comunión de la Iglesia universal, de la cual forma parte bajo la guía del sucesor de Pedro, ha llevado a cabo a lo largo de estas cinco décadas transcurridas una profunda renovación de mente y acción evangelizadora y pastoral. Continuando la obra de renovación de nuestros predecesores, los obispos nos sentimos hondamente motivados por la urgencia de comunicar la salvación al hombre de hoy y salir a su encuentro, respondiendo con la predicación y la actividad apostólica y pastoral a los retos de nuestro tiempo.

Con palabras del santo padre Francisco, podemos decir con humildad que la Iglesia en España, desde el primer postconcilio a nuestros días, ha procurado la «conversión pastoral y misionera»[3], que ha ido produciendo numerosos frutos. La purificación de la vida cristiana que ha supuesto la trayectoria recorrida en el último medio siglo ha acarreado a veces dificultades y sufrimientos a la Iglesia, por causa de las tensiones y dificultades padecidas en algunos momentos. En parte, estas tensiones han sido el resultado de la aceptación por muchos en la Iglesia del espíritu del mundo y las formas secularizadas de vida que, en años pasados, prendieron en el interior de la comunidad eclesial, sembrando «la agitación y la zozobra en el corazón de muchos fieles»[4].

3. Desde su creación la Conferencia Episcopal ha afrontado con voluntad y esperanzada apertura a los signos de los tiempos la renovación de la vida de la Iglesia, sin que hayan dejado de manifestarse fallos humanos y deficiencias que han constituido un verdadero desafío para la aplicación acertada del Concilio. Nuestro deseo hoy, como ayer lo fue de nuestros predecesores, es cumplir en todo momento la misión que el Señor les confió a los Apóstoles, conscientes de que esta misión de la Iglesia se prolonga de modo propio en el ministerio pastoral de sus sucesores. Esta misión, que a nosotros toca orientar como pastores, es también misión común de todos los bautizados, y con ellos compartimos la andadura de la Iglesia, sabiendo que esta la lleva a cabo bajo el signo de la contradicción. Así fue la peregrinación histórica de Jesús, puesto por Dios para ser «como un signo de contradicción» (Lc 2, 34). En efecto, como enseña san Agustín y el Concilio reitera: «La Iglesia continúa su peregrinación “en medio de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios”[5], anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que vuelva[6]. Se siente fortalecida con la fuerza del Señor resucitado para poder superar con paciencia y amor los sufrimientos y dificultades, tanto interiores como exteriores, y revelar en el mundo el misterio de Cristo, aunque bajo sombras, sin embargo, con fidelidad hasta que al final se manifieste a plena luz»[7].

4. La comunidad eclesial ha hecho propias y ha interiorizado estas palabras del Concilio, y convencidos como estamos de poder ofrecer el horizonte de sentido en el que se ilumina la vida humana a la luz de la palabra de Dios, queremos repetir una vez más con el Concilio: «Realmente, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Pues Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, de Cristo, el Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la nueva revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación»[8].

A la luz de la revelación en Cristo se esclarece el origen y el destino del ser humano, que la Iglesia anuncia siguiendo el mandato de Cristo, comprendiendo su ministerio en favor de la humanidad como prolongación del ministerio de Cristo Jesús. Se comprende así que, lejos de los intereses que mueven el mundo, del mismo modo que «Cristo fue enviado por el Padre a anunciar la buena nueva a los pobres… sanar a los de corazón destrozado (Lc 4, 18), a buscar y salvar lo que estaba perdido (Lc 9, 10); así también la Iglesia abraza con amor a todos los que sufren bajo el peso de la debilidad humana»[9]. La Iglesia, en efecto, ha propuesto al hombre de todos los tiempos, amenazado por el mal y el sinsentido y tentado de abandonar la fe, volver los ojos a Cristo muerto y resucitado, para poner en él toda esperanza. En el misterio pascual de Cristo se le ha manifestado al hombre el amor de Dios por el mundo, de suerte que podemos poner en Jesucristo nuestra esperanza con la certeza de afianzar en Dios el anhelo más hondo del corazón, que es la vida feliz para siempre. Lo decía Benedicto XVI: «La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando “hasta el extremo”, “hasta el total cumplimiento” (cf. Jn 13, 1; 19, 30)»[10]. Lo ha repetido el santo padre Francisco con convicción que nos afianza en la fe, evocando la esperanzada certeza de Abrahán, para quien la fe en Dios «ilumina las raíces más profundas de su ser, le permite reconocer la fuente de bondad que hay en el origen de todas las cosas, y confirmar que su vida no procede de la nada o de la casualidad, sino de una llamada y de un amor personal. El Dios misterioso que lo ha llamado no es un Dios extraño, sino aquel que es origen de todo y que todo lo sostiene»[11].

Guías fraternos del Pueblo de Dios y custodios de la fe en Jesucristo

5. Hace ahora una década, cuando se cumplían cuarenta años de la clausura del Concilio, sintiéndonos responsables de la custodia fiel de la Revelación confiada por Cristo a los Apóstoles y a sus sucesores, quisimos confesar la fe en Cristo Jesús. Lo hacíamos conscientes de la misión que hemos recibido del Señor de sostener la fe de los hermanos, como maestros que han de enseñar «la fe que hay que creer», y como «testigos de la verdad divina y católica»[12]. No dudamos entonces en denunciar aquellas desviaciones a que ha dado lugar la honda secularización de nuestra cultura, llevando a algunos a una interpretación racionalista del misterio de Cristo que los aparta de la verdad que nos ha sido revelada sobre nuestra salvación, y que Dios dispuso realizar por medio de Cristo. Con las palabras de Pedro, que, hablando en nombre de los Doce, confesó que Jesús es «el Cristo, Hijo del Dios vivo» (Mt 16, 16), nos propusimos reafirmar la fe de la Iglesia, llamada a evangelizar proponiendo a Jesucristo como Redentor y Salvador de toda la humanidad[13]. Salíamos así al paso de algunas propuestas teológicas deficientes, fruto de una concepción racionalista de la persona y de la misión de Cristo. Llamábamos la atención sobre una interpretación del misterio de Cristo desviada de la fe de la Iglesia, que suele ir acompañada de una interpretación meramente sociológica de la Iglesia y de una concepción subjetivista y relativista de la moral católica[14].

En aquella ocasión, aunque movidos por la preocupación de las desviaciones de la doctrina recta de la fe, nuestro propósito era exhortar a la fidelidad a la fe recibida de la predicación apostólica. La peor tentación a la que podemos sucumbir no viene de fuera de la comunidad eclesial, sino de dentro de la misma; y tiene lugar cuando el espíritu del mundo se apodera de sus miembros. Manifestábamos entonces cómo lo importante es superar la secularización interna de la Iglesia, alentando los frutos positivos de la renovación eclesial impulsada por el Concilio. Ahora, prestos a secundar las mociones del Espíritu Santo que alienta la vida de la Iglesia y sostiene la fe que infunde en los corazones de los bautizados, queremos proclamar la fe en Jesucristo, Hijo de Dios, Redentor del hombre y Salvador de la humanidad, exhortando a todos a mantenernos «firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa» (Heb 10, 23).

Al hacerlo así, nos dirigimos a los hombres y mujeres con quienes compartimos la sociedad que nos es común, en el contexto de una cultura más plural que en tiempos pasados, aunque mayoritariamente heredera de una tradición cultural cristiana. No ignoramos que la mayoría católica convive con las nuevas minorías religiosas y, sobre todo, con una amplia franja de la población compuesta por personas bautizadas y hoy alejadas de la vida de la Iglesia, muchas de las cuales no dejan de tener, sin embargo, una referencia a Jesús y al Evangelio. A todos queremos decir que Dios nos ha revelado en Jesucristo el amor que da fundamento a toda esperanza, pues Jesús vino para que nosotros tengamos vida en abundancia[15], dándonos a conocer que esta vida es la vida de Dios, origen y razón de ser de nuestra propia vida. Dios nos la ofrece en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, por medio del cual hemos llegado a conocer a Dios como vida definitiva, que será «vida eterna» para quien cree en él.

6. La fe en Cristo nos arranca del individualismo religioso, nos aparta de la ilusión de albergar una esperanza sin relación alguna con aquellos que con nosotros viven la empresa histórica de lograr una sociedad fraternamente solidaria y reconciliada. No sería verdadera una esperanza de vida eterna que lo fuera solo para cada uno descuidando la relación ineludible en que se encuentra con los demás. El Concilio Vaticano II, clausurado ahora hace cincuenta años, recordaba el designio de Dios para los hombres, a los cuales «quiso santificar y salvar no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa»[16]. Por esto Dios eligió como pueblo suyo a los israelitas nuestros padres, y esta elección prefiguró y preparó la congregación de la Iglesia, «pueblo mesiánico que tiene por Cabeza a Cristo, “que se entregó por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación” (Rom 4, 25); y ahora reina glorioso en el cielo Después de conseguir el nombre sobre todo nombre»[17].

Anunciamos, pues, a Jesucristo, porque la fe nos descubre que nuestra salvación lleva consigo este anuncio por nuestra parte a los demás hombres y mujeres, con los que estamos en el mundo. Es Jesús mismo quien ha hecho de la evangelización misión irrenunciable de sus discípulos, porque la relación con Dios se establece en la comunión con el mismo Jesús, que es «una relación con Aquel que se entregó a sí mismo en rescate por nosotros (cf. 1 Tim 2, 6). Estar en comunión con Jesús nos hace participar en su “ser para todos”, hace que este sea nuestro modo de ser. Nos compromete en favor de los demás, pero solo estando en comunión con Él podemos realmente llegar a ser para los demás, para todos»[18]. Toda la acción evangelizadora de la Iglesia tiene su razón de ser en la obediencia al mandado del mismo Cristo de anunciar el Evangelio que el Padre nos ha ofrecido en Jesús. Los Apóstoles a la luz de la Resurrección comprendieron que el reino de Dios se había manifestado a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo; y, sobre todo, «en la propia persona de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos (Mc 10, 45)»[19]. Por eso no dudaron en anunciarlo: «Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo» (1 Jn 1, 3).

Nos lo ha recordado el papa Francisco: «La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más… Puestos ante Él con el corazón abierto, dejando que Él nos contemple, reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y le dijo: “Cuando estabas debajo de la higuera, te vi” (Jn 1, 48). ¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas delante del Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva! Entonces, lo que ocurre es que, en definitiva, “lo que hemos visto y oído es lo que os anunciamos” (1 Jn 1, 3)»[20].

I. Anunciamos a Jesús, Hijo de Dios encarnado, revelador del origen y destino del ser humano

1. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús (Heb 12, 2)

7. Lo creemos así y por ello nos sentimos urgidos a comunicar la Buena Nueva de la salvación que ha llegado en Jesús. Como sucesores de los Apóstoles hemos recibido de Jesús la misión de anunciar la misericordia de Dios y el perdón de los pecados, invitando a la conversión sin la cual no es posible entrar en el reino de Dios[21]. Los Apóstoles fueron llamados por Jesús para hacer de ellos “pescadores de hombres” (Mc 1, 17 y par.). Como ellos, nosotros queremos dejarnos instruir por él y ser fortalecidos con la experiencia de su persona y de su palabra, y ponernos en estado permanente de misión. Si Jesús llamó a los Doce fue «para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar» (Mc 3, 14-15): «a proclamar el reino de Dios y a curar» (Lc 9, 2).

Nuestra misión es llamar a todos al seguimiento de Jesús: a los cristianos tibios o no practicantes para recordarles que, en verdad, con Jesucristo siempre nace y renace la alegría[22]; y a los no creyentes y alejados de él para anunciarles que Dios nos ha manifestado su amor en Jesucristo muerto y resucitado[23]. Como hemos dicho recientemente, a los primeros queremos ayudarles a retomar su fe cristiana y a ser coherentes con ella. A los que se han apartado de él después de haber conocido a Jesús y a los que nunca han llegado de verdad a conocerlo, les invitamos a no rechazar la luz que viene de Cristo para iluminar el sentido de la vida y la vocación del hombre, y desvelar el misterio de nuestra existencia[24].

Dirigiéndonos a todos los creyentes en Cristo, les decimos que es nuestro propósito responder a la llamada vigorosa del santo padre a poner la Iglesia entera en estado permanente de misión, invitando al Pueblo de Dios que nos ha sido confiado a renovar el encuentro con Jesucristo como condición previa para poder darlo a conocer. Como nos ha dicho el papa, conviene no olvidar nuestra historia, porque, en verdad, «de ella aprendemos que la gracia divina nunca se extingue y que el Espíritu Santo continúa obrando en la realidad actual con generosidad»[25]. Queremos fiarnos siempre del Señor, conscientes de que «el substrato cristiano de algunos pueblos −sobre todo occidentales− es una realidad viva… Una mirada de fe sobre la realidad no puede dejar de reconocer lo que siembra el Espíritu Santo»[26].

La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, pues «¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer?»[27]. Porque Dios nos ha ofrecido el perdón y la salvación en Jesús, estamos llamados a comunicar a todos el amor misericordioso de Dios; y, como Felipe a Natanael, no podemos menos de decir: «Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret» (Jn 1, 45). A todos renovamos este anuncio: a los que estáis con nosotros en la comunión de la Iglesia, deseando que reavivéis la fe en Cristo Jesús y el “amor primero” (Ap 2, 4); también a quienes se alejaron de la Iglesia y a los que están fuera de ella. A todos queremos decirles que sentimos la urgencia de proclamar con renovada alegría la fe que hemos recibido y profesamos: Creemos en Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra; y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso; y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos[28].

2. Jesucristo, viniendo de Dios y nacido de la Virgen María desvela el misterio de Dios y del hombre

8. Toda la vida de Jesús habla a la propia vida, y «cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de que eso mismo es lo que los demás necesitan, aunque no lo reconozcan»[29]. En verdad, quienes hemos experimentado la gracia inmensa de haber conocido a Jesús no podemos menos que darlo a conocer, porque sabemos que en él está la razón de ser de nuestra vida. En Jesucristo se ilumina nuestro origen y nuestro destino transcendente. Dios se nos ha acercado en Jesús en nuestra propia carne y humana realidad, pues «el Hijo de Dios, con su Encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado (Heb 4, 15)»[30].

Nacido de las entrañas virginales de María, el Hijo de Dios no nació «de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios» (Jn 1, 13)[31]. Lo afirmamos con los evangelistas[32] y con la tradición de fe de la Iglesia ininterrumpida desde los Apóstoles. Esta tradición es recogida en las formulaciones orientales y occidentales antiguas del símbolo de la fe, testimoniada por los Padres[33], contenida en las confesiones de fe, constituciones y cánones de las Iglesias orientales antiguas[34], en los concilios de la Iglesia indivisa y en los misales y sacramentarios de la liturgia de las Iglesias[35]. Testigo de esta tradición afirmada por toda la Iglesia antigua, san Ildefonso de Toledo dirá en el siglo VII de la concepción virginal por María de aquel que es Dios y hombre: «esta concepción es más admirable que todo milagro, más poderosa que todo poder, más augusta que toda otra señal, porque de tal manera sobrepasa todo, de tal manera sobresale sobre todo, de tal manera supera la excelencia de todas las cosas, que hasta los ángeles sirven a ese Dios de doble naturaleza»[36].

El Magisterio ha apelado a esta fe apostólica de la Iglesia contra quienes han negado en nuestro tiempo esta verdad que es parte del dogma de Cristo. Hijo de Dios e hijo de María, «siendo de condición divina» (Fil 2, 6), porque «el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios» (cf. Jn 1, 1), por nosotros los hombres y por nuestra salvación «por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre»[37]. Con toda justicia invocamos a la bienaventurada Virgen María, junto con la tradición secular de la fe eclesial, como verdadera Madre de Dios (Theotókos), tal como fue proclamada por el Concilio de Éfeso (431). María concibió virginalmente a Jesús por obra del Espíritu Santo, y es madre de aquel que es Dios como Hijo, coeterno con el Padre e igual que el Espíritu Santo[38]. Con toda justicia afirma el Catecismo de la Iglesia Católica: «La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana: “Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiese a Jesucristo, venido en carne, es de Dios” (1 Jn 4, 2). Esta es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos cuando canta “el gran misterio de la piedad”: “Él ha sido manifestado en la carne” (1 Tim 3, 16)»[39].

9. Cuando afirmamos la concepción virginal de Jesús, confesamos la coeternidad del Verbo, y afirmamos que el Hijo de Dios, preexistente en el seno de Dios Padre, se ha hecho carne en las entrañas de la Virgen María. «Nacido de mujer» (Gál 4, 4), Jesucristo es el «nuevo Adán» (Rom 5, 14), que ha dado comienzo a una nueva humanidad; y en él Dios ha anticipado el destino de la humanidad redimida y salvada por su muerte y resurrección. En los evangelios de la infancia de Jesús, «se nos relata una historia muy humilde y, sin embargo, precisamente por ello de una grandeza impresionante. Es la obediencia de María la que abre la puerta a Dios. La Palabra de Dios, su Espíritu crea en ella al niño. Lo crea a través de la puerta de su obediencia. Así, pues, Jesús, es el nuevo Adán, un nuevo comienzo “ab integro”, de la Virgen que está totalmente a disposición de Dios»[40].

En el acontecimiento de salvación de Jesucristo, nacido del Padre por obra del Espíritu Santo, Dios se nos ha revelado en su insondable misterio de amor como Dios uno y trino, como reza la confesión occidental antigua conocida como Símbolo Quicumque: «la fe católica es que veneramos un solo Dios en la Trinidad en la unidad… Cual el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo… Porque una es la persona del Padre, otra la persona del Hijo y otra la persona del Espíritu Santo; pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad»[41]. Por ello, cuando afirmamos la preexistencia de Cristo, expresamos mediante un concepto fundado en las afirmaciones bíblicas la identidad trascendente y divina del Hijo de Dios hecho carne. Al confesar esta fe trinitaria, decimos que Jesús tiene su origen en Dios, afirmación que recibe plena luz de la resurrección y glorificación de Jesús. Es del misterio pascual de donde emana la luz que ilumina la realidad histórica y el sentido teológico del nacimiento virginal de Jesús.

En efecto, una vez consumada su existencia terrena, en su exaltación por el Padre, «resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo» (Ef 1, 20; cf. Col 3, 1)[42], Dios glorificó a Jesús como él se lo había pedido en la oración de despedida de la última Cena: «Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese» (Jn 17, 5). En la glorificación de Jesús, Dios ha revelado el misterio del Hijo manifestando que preexiste junto a Dios ya “desde el principio” y antes de su venida al mundo. Desde su resurrección y glorificación, acontecimiento escatológico que culmina la obra de Cristo, se desvela el misterio de su origen en Dios y de su nacimiento en la carne, y también viceversa. Se comprende de este modo cómo la singular misión del Hijo de Dios encarnado «es inseparable de la persona de Jesucristo, el cual no ha recibido del Padre solo una tarea profética, temporal y limitada, sino su origen coeterno. El Hijo de Dios ha recibido de Dios Padre todo desde la eternidad»[43].

Asistida por el Espíritu Santo, la Iglesia confiesa de modo unánime la divinidad de Jesucristo y la Santa Trinidad de Dios, de forma que «la verdadera cristología debe ser trinitaria, y la teología trinitaria ha de ser entendida cristológicamente»[44]. Al decirlo así, se trata de hacer comprensible a quienes se anuncia el Evangelio que el Hijo en la vida eterna de Dios y el Hijo encarnado en la vida terrena y temporal de Jesús de Nazaret es uno y el mismo. Esta unidad se nutre del origen divino de Jesús, que recibe del Padre su divinidad desde antes de la existencia del mundo universo, desde toda la eternidad. Jesús manifiesta en su palabra y en su vida y acción esta real unidad y comunión filial con Dios, y la autoridad que solo él tiene: «Yo y el Padre somos uno… Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre… Quien me ha visto a mí ha visto al Padre» (Jn 10, 30; 14, 7.9b).

3. Limitaciones de la exégesis crítica para dar razón del “dogma de Cristo”

10. La proclamación del Evangelio se lleva a cabo cuando se anuncia la verdad de Cristo Jesús, en quien tenemos acceso al misterio insondable de Dios. Los teólogos racionalistas y liberales negaron la divinidad de Jesucristo desde el siglo XVIII al siglo XX, consideraron las confesiones de fe de la Iglesia antigua como lenguaje simbólico y atribuyeron a la influencia de la mitología helenista la «divinización» de Jesús. En su programa teológico se trataba de conciliar el racionalismo de la Ilustración con la fe eclesial, lo cual condujo a la reducción de la confesión de fe de la Iglesia a mero mensaje moral. No solo fracasó la tentativa de elaborar una historia de Jesús al modo de las biografías modernas, sino también el intento de la convertir la cristología en un discurso sobre la ejemplaridad moral de Jesús. Durante los siglos XIX y XX algunas corrientes de teología trataron de reinterpretar el “dogma de Cristo” presentando la imagen de Jesucristo despojada de cuanto no pudiera compadecerse con la razón filosófica de la modernidad, y de cuanto pudiera resultar extraño a la mentalidad del hombre contemporáneo. Para ello aplicaron a la lectura del Nuevo Testamento una metodología crítica, en parte heredera de la Ilustración y en parte condicionada por prejuicios filosóficos e ideológicos de diverso género, en clara oposición a la lectura que la Iglesia hace de la Biblia.

La Iglesia tiene plena conciencia de interpretar la Biblia comprendiendo su contenido a la luz de la fe en la divinidad de Cristo. La Iglesia cree que las Escrituras hablan de Cristo, pero lo hace investigando críticamente el origen y desarrollo de la tradición de la fe eclesial. Sostiene de este modo que su fe está fundada en el testimonio apostólico acerca de Jesús y los hechos históricos que acreditan dicho testimonio, porque su «primera preocupación es la fidelidad a la revelación testimoniada por la Biblia… El exegeta católico aborda los escritos bíblicos con una pre-comprensión que une estrechamente la cultura moderna científica y la tradición religiosa proveniente de Israel y de la comunidad primitiva cristiana. Su interpretación se encuentra así en continuidad con el dinamismo de la interpretación que se manifiesta en el interior mismo de la Biblia y que se prolonga después en la vida de la Iglesia»[45].

Benedicto XVI lo expresó haciendo justicia a la realidad que es objeto de la investigación sobre Jesús. No se trata, en efecto, de renunciar a las aportaciones de los métodos histórico-críticos, pues si el acontecimiento de Jesucristo no es mito, sino historia real, tiene que ser históricamente accesible. Lo necesario para no caer en aquello mismo que se pretende evitar, al rechazar un discurso sobre Jesús por falta de racionalidad crítica, es reconocer los límites de la razón histórica y tener en cuenta el conocimiento de los hechos proveniente de la fe. Se trata, en definitiva, de «aunar ambas cosas de forma correcta»[46].

4. Un único Jesús, Cristo de Dios

11. Los intérpretes del Nuevo Testamento que, utilizando los métodos críticos, se propusieron separar la historia de Jesús de la fe en Jesucristo, excluyeron ideológicamente que la fe de la Iglesia hubiera surgido de la realidad objetiva de la historia de Jesús, interpretada a partir del sentido que emergía de los mismos hechos ocurridos con Jesús a ojos de los testigos. Por el contrario, no dudaron en interpretar la historia de Jesús siguiendo modelos de comprensión (“paradigmas hermenéuticos”) que veían en los mitos paganos de las religiones helenistas la clave para entender de qué modo el “Jesús de la historia” se había transformado en la fe de la Iglesia en el “Cristo de la fe”. Hasta nuestros días no han faltado otros modelos de interpretación o paradigmas de acercamiento a Jesús como la interpretación histórico-social e histórico-cultural de su figura. Según estas hipótesis de interpretación, para responder quién fue Jesús es necesario indagar en el contexto social y en la cultura ambiente helenista las claves, consideradas decisivas por algunos autores, para comprender la personalidad histórica de Jesús. Estas interpretaciones han sido en parte desplazadas por la corriente exegética que ha visto en la religión judía, si no la única, sí la clave principal de interpretación de la palabra y la actuación de Jesús, hasta hacer de él, por parte de algunos autores, tan solo un rabino judío.

Ya se preste mayor o menor atención a cada una de estas propuestas hermenéuticas, la irrupción en la exégesis del Nuevo Testamento de esta escisión entre el “Jesús de la historia” y el “Cristo de la fe” se ha convertido en una hipoteca que ha condicionado durante un siglo la investigación sobre Jesús. La Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe salía al paso de este procedimiento metodológico y, apelando al magisterio de san Juan Pablo II, manifestaba que esta separación entre el Jesús y de la historia y el Cristo de la fe es un procedimiento puramente formal. El papa afirmaba sin ambages que es contraria a la fe cristiana la separación entre el Verbo y Jesucristo, porque «Cristo no es sino Jesús de Nazaret, y este es el Verbo de Dios hecho hombre para la salvación de todos… Si, pues, es lícito considerar los diversos aspectos del misterio de Cristo, no se debe perder nunca de vista su unidad»[47]. Afirmación que la Comisión Episcopal prolongaba aseverando: «La supresión de esta unidad o alternativa entre Jesús de Nazaret o Cristo Señor nos lleva a la abstracción sin incidencia en la historia y a la irrelevancia del culto cristiano… Por eso una presentación de Jesucristo debe mostrar siempre aquella unidad del misterio de Cristo que origina y fundamenta la fe cristiana»[48].

La Comisión doctrinal observaba la falta de pertinencia metodológica de aquellas aproximaciones a Jesús que pretenden fundamentarse solo sobre los datos que la investigación en curso considera históricos. Sucede de este modo que «algunas presentaciones que, a veces, se ofrecen de Jesús, en la literatura teológica, la predicación o la enseñanza catequética, se reducen a recoger los resultados de la reconstrucción de la vida de Jesús mediante la sola investigación histórica»[49]. Ocurre incluso que estas presentaciones pueden estar motivadas por el deseo apologético de acercar a los alejados a Jesús, pero con harta frecuencia la imagen que ofrecen de la tradición apostólica recogida en el Nuevo Testamento queda limitada por los baremos metodológicos que se aplican a reconstruir la figura histórica de Jesús. Algo que sucede por no tomar suficientemente en consideración la tradición de fe y su verdadero alcance histórico[50]. El resultado es en ocasiones una imagen reduccionista de Jesús, que se queda mucho más corta que la que se obtiene de una exégesis que, sin dejar de lado los métodos críticos, tenga en cuenta la tradición de fe como marco de interpretación del Nuevo Testamento. Este procedimiento, que tiene en cuenta la comunión de fe con la entera tradición de fe de la Iglesia, aunque no exime de investigar la Sagrada Escritura como un todo y la lectura que de ella hizo el pueblo de Israel, se justifica porque la interpretación de las palabras y hechos de Jesús que ofrece el Nuevo Testamento en su conjunto tiene la pretensión de ser el resultado del testimonio apostólico y, por ello, canónico sobre el misterio de Cristo[51].

12. La Iglesia ha sostenido con la certeza de la fe la divinidad de Jesucristo, pero lo ha hecho al mismo tiempo con razonable apertura a la investigación histórica de la narración evangélica, fundada en el testimonio sobre los hechos de salvación. La encarnación y la resurrección son contenidos del dogma de Cristo expresamente rechazados por la filosofía griega. El helenismo se opuso siempre al dogma de Cristo, y a la confesión de fe en la divinidad de Jesucristo opuso «su dogma de la trascendencia divina, dogma que el helenismo consideraba inconciliable con la contingencia y la existencia en la historia humana de Jesús de Nazaret»[52]. Quienes han puesto en duda la divinidad de Cristo desviándose de la tradición apostólica y del testimonio unánime y concorde de la misma recogido por el Nuevo Testamento leído en la Iglesia se han apartado de la fe eclesial y han dificultado el encuentro con la persona del Redentor y Salvador del hombre.

En nuestros días vuelven a tener adeptos formas nuevas de cristología adopcionista y arriana, reproduciendo las mismas deviaciones doctrinales que amenazaron al cristianismo de la antigüedad, atraído por las diversas versiones del racionalismo gnóstico y de la filosofía platónica y neoplatónica. Este racionalismo nunca pudo aceptar la «humanidad de Dios», ni comprender el axioma apologético de Tertuliano «caro cardo salutis», es decir la carne es el quicio de la salvación[53]. En este axioma se expresa con fuerza singular el valor salvífico de la encarnación y, por esto mismo, la singular mediación de la salvación en la carne de Jesucristo, Verbo encarnado de Dios, cuando el axioma es aplicado a la resurrección de Cristo y de los cristianos.

5. Una cultura que arrincona a Dios en la vida privada y lo excluye del ámbito público

13. No queremos reproducir en esta declaración la historia detallada de las controversias contemporáneas sobre el dogma de Cristo siguiendo su desarrollo. Nuestro propósito es confirmar a los creyentes en Cristo en la fe de la Iglesia. Queremos que aquello que nosotros hemos conocido, el amor de Dios revelado en Cristo, sea motivo para la esperanza de cuantos carecen de ella, instalados en la finitud de una vida sin fe en el destino trascendente del ser humano; y sin otra alegría que el goce de cuanto de bueno y bello encierra esta vida terrena, don de Dios y, al mismo tiempo, a causa del pecado, amenazada por la muerte. Por eso nos sentimos urgidos a recordar que Jesús participó de nuestra carne y sangre «para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al diablo, y librar a cuantos por miedo a la muerte, pasaban la vida como esclavos» (Heb 2, 14-15). Anunciamos el triunfo de Cristo sobre la muerte a quienes sufren a causa del mal del mundo y de las limitaciones de nuestra condición creada; y es nuestro propósito que la fe en Jesús les ayude a descubrir el bálsamo de la ternura divina, que Dios nos ha manifestado en Jesucristo y cura las heridas del corazón. A todos anunciamos la salvación que Dios nos ofrece en Jesús muerto y resucitado, porque el amor y la misericordia de Dios se nos han manifestado en la entrega de Jesús a la cruz por nosotros y en su gloriosa resurrección de entre los muertos.

Cuando en el momento presente nos vemos afectados por la dura experiencia de la indiferencia de muchos bautizados, que tanto condiciona la predicación y el testimonio cristianos, constituye un desafío que no podemos ignorar la cultura preponderantemente agnóstica de nuestro tiempo. En palabras del santo padre, «una cultura que arrincona a Dios en la vida privada y lo excluye del ámbito público»[54]. Hoy, en efecto, nos vemos envueltos por una mentalidad ambiental que excluye a Dios tanto de la esfera privada de la vida como del ámbito público. Sus mentores tienen la pretensión de diluir en meras opiniones y creencias particulares y privadas la fe en Cristo, cuyo alcance público, sin embargo, ha dado forma a nuestra cultura y ha inspirado la historia de las naciones cristianas.

La fe en Cristo ha impregnado de humanismo trascendente las tradiciones religiosas, culturales y jurídicas compartidas durante siglos por los países occidentales, las cuales han amparado la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales. La pretensión laicista de privatizar la religión es inaceptable, y es de hecho contraria a los principios de una sociedad verdaderamente abierta y democrática. Todos debemos respetar la libertad religiosa de todos, que es condición fundamental para una búsqueda auténtica de la verdad, que no se impone, ciertamente, sino que se acredita por sí misma. El ejercicio de la libertad religiosa requiere la ausencia de todo tipo de coacción por parte de personas, grupos sociales o del poder público, y que «no se obligue a nadie a actuar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos»[55]. Por esto mismo no se respeta el ejercicio de derecho tan fundamental de la persona cercando la fe religiosa mediante su reducción a la esfera privada e interior de las personas, dando lugar a «la pérdida de la memoria y de la herencia cristianas, unida a una especie de agnosticismo práctico y de indiferencia religiosa, por lo cual muchos europeos dan la impresión de vivir sin base espiritual y como herederos que han despilfarrado el patrimonio recibido a lo largo de la historia… Muchos ya no logran integrar el mensaje evangélico en la experiencia cotidiana; aumenta la dificultad de vivir la propia fe en Jesús en un contexto social y cultural en el que el proyecto de vida cristiano se ve continuamente desdeñado y amenazado»[56].

6. Llevamos a todos el anuncio gozoso de Jesucristo imposible de privatizar

14. Es, ciertamente, imposible encerrar la fe en Cristo en el reducto interior de la conciencia, como no es posible separar lo que el ser humano cree de aquello que hace, ni la fe religiosa del comportamiento público de quienes la profesan. Esta pretendida separación escinde la unidad antropológica que sustenta la unidad de fe y acción de la persona como individuo y como miembro de una comunidad o grupo social. Esto no significa que una confesión religiosa no respete la legítima autonomía del orden civil de la sociedad. Se trata de que los ciudadanos que profesan la fe cristiana contribuyen a su desarrollo y estabilidad democrática participando en la vida pública de acuerdo con su conciencia cristiana, y, por esto mismo, afrontando los asuntos temporales en conformidad con los valores que son congruentes con la fe cristiana que profesan. De este modo contribuyen al bien común y a la construcción de la paz social y del bienestar general[57].

Por esto mismo queremos escuchar la voz de cuantos cristianos sienten el acoso de quienes, negando toda verosimilitud a los misterios de la vida de Cristo y pretextando respeto al carácter personal y plural de las creencias, en realidad no respetan la libertad de los creyentes para expresarse y conducirse de acuerdo con su conciencia, y tratan de expulsar de la sociedad las tradiciones culturales y religiosas que se inspiran en la fe en Cristo y forman parte de la vida del pueblo cristiano en cuanto comunidad creyente. Exhortamos a no desfallecer a cuantos sienten la presión y el acoso ambiental de una cultura de la increencia y del laicismo, al tiempo que les animamos a no ceder a la tentación de buscar fuera de Jesucristo lo que solo él les puede dar. Como lo han hecho siempre los pastores que nos han precedido, queremos decir a creyentes y no creyentes que el Evangelio de Jesucristo responde a las necesidades más profundas de las personas.

Estamos convencidos de ello y hemos experimentado muchas veces en nuestro ministerio pastoral que, por la acción del Espíritu Santo, existe ya en las personas una esperanza de llegar a conocer la verdad sobre Dios, aunque muchas veces no esté del todo conscientemente explicitada en la conciencia. Hay, ciertamente, en el corazón del hombre una “nostalgia de Dios”, en quien está la explicación última del misterio del hombre y del mundo. Como san Pablo dijo a los atenienses, se venera a Dios incluso sin conocerlo[58], pero el corazón del hombre anhela conocerlo para hallar al único de quien puede venirle al ser humano la revelación del sentido pleno de la vida, la verdad profunda sobre su existencia y sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte. Por eso nuestro deseo es compartir con todos el tesoro de nuestra fe en Jesucristo, mostrando la puerta de la fe a los que dicen no creer, bien porque nunca han recibido la palabra viva del Evangelio, bien porque, habiéndola recibido, se han alejado de ella.

15. A cuantos caminan con gozo bajo la luz de la fe, les exhortamos a fortalecerla en el seno de la Iglesia, con el alimento de la Palabra de Dios y de los sacramentos; y a proponerla a cuantos no se hallan en la Iglesia, porque no conocen a Cristo ni han sido bautizados en su nombre. Queremos recordarles que el anuncio del Evangelio no será eficaz y obtendrá mediocres resultados, mientras pervivan y se propaguen enseñanzas que dañan la unidad e integridad de la fe; opiniones contrarias al símbolo de la fe que debilitan la comunión de la Iglesia y proyectan ambigüedades respecto a la vida cristiana[59].

Al invitarles a renovar el encuentro siempre nuevo con Jesucristo para poder llegar a ser discípulos misioneros que anuncian, proponen y dan testimonio de Cristo Jesús, con estas reflexiones nos proponemos mostrar cómo la vida cristiana se renueva sin cesar cuando vivimos unidos a Jesús. Si abrimos mente y corazón a la palabra de Jesús y a su persona divina podemos alcanzar aquel conocimiento del misterio de la Santísima Trinidad que nos ha sido dado en Jesucristo, misterio donde está nuestro origen y nuestra meta. Hoy como ayer, unidos al sucesor de Pedro, conscientes del contexto plural y relativista de nuestra sociedad −sin menoscabo del respeto a las demás confesiones religiosas y a quienes no profesan religión alguna−, no podemos menos de proclamar: Jesucristo, el Hijo de Dios nacido en nuestra carne de la Virgen María, es el Redentor del hombre, creado por Dios varón y mujer. En Jesucristo, «entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación» (Rom 4, 25), Dios nos ha dado un Salvador de todos los hombres y pueblos. Jesucristo, «Señor de todos» (Hch 10, 36), es el verdadero Señor de la historia y Cabeza de la Iglesia, donde comienza incipiente la humanidad redimida camino de su consumación en Dios.

II Jesucristo revela la verdad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo

1. El Padre es “el origen, hogar y patria” de Jesús, Unigénito de Dios

1.1. Conocer al Padre en el Hijo por el Espíritu Santo

16. Como pastores hemos sido llamados por Jesús para llevar adelante la misión que confió a los Apóstoles, pues el primer servicio que la Iglesia puede prestar a cada persona y a la humanidad entera en el mundo actual es el anuncio de Jesucristo[60]. La conversión pastoral y misionera a la que el papa Francisco nos exhorta[61] nos ayuda a nosotros a convertirnos más a Cristo, como discípulos llamados al seguimiento radical y a la permanente configuración con él. De este modo seremos sacramento de su presencia y de su amor por todos y cada uno de los hombres y mujeres, nuestros hermanos. Nos corresponde, a la vez, ayudar a cuantos entran en contacto con nosotros a dejarse encontrar por Jesús; y una vez que se han sentido amados por Dios y han comenzado a seguir a Jesús, acompañarles a que la conversión a él vaya transformando su vida, dejándose iluminar por aquel que dice de sí mismo: «Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida» (Jn 8, 12). Es nuestra misión llevar a los hombres a Cristo, porque este es el mandato imperioso del Señor resucitado, que nos dice hoy como al comienzo de la predicación evangélica a los Apóstoles: «Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos…» (Mt 28, 19). Convencidos de esta nuestra misión, nos sentimos impelidos a evangelizar y a decir con san Pablo: «¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!» (1 Cor 9, 16).

Según el testimonio evangélico, una vez que el grupo de los setenta y dos completó su misión, Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo, oró al Padre dándole gracias: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar» (Lc 10, 21-22; cf. Mt 11, 25-27). Jesús mismo se presenta como el único que conoce al Padre y, en consecuencia, como el único que puede darlo a conocer. El evangelio de san Juan sentencia esta convicción de fe apostólica: «A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer» (Jn 1, 18).

17. Durante su existencia terrena, el Verbo encarnado ha revelado a Dios, manifestándose a sí mismo como «Dios unigénito» (Jn 1, 18), que da a conocer a Dios Padre, a quien «nadie lo ha visto jamás» (Jn 1, 18a), sino aquel que se comprende a sí mismo como Hijo único que «estaba junto a Dios» (Jn 1, 1; 6, 46), «en el seno del Padre» (Jn 1, 18b), donde tenía la gloria que el Padre le daba «antes de que el mundo existiese» (Jn 17, 5). Dios creó por medio del Hijo «cuanto se ha hecho, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho» (Jn 1, 3; cf. Heb 1, 2).

Cuando Jesús se disponía al sacrificio de la cruz, preparando a sus discípulos ante la llegada definitiva de su «hora», les dispone para la aceptación de su muerte y les manifiesta que mediante ella será glorificado por el Padre[62]. Había de ser así, porque el Padre, que señaló en su designio la hora del Hijo del hombre, es quien le ha enviado y da testimonio de Jesús[63]. Es conveniente que él se vaya y vuelva al Padre, y desde el Padre les envíe el Espíritu Paráclito[64]. Lo comprenderán cuando venga el Paráclito, por eso pide a su Padre que les envíe el Espíritu Santo, para que «dé testimonio de él» y los guíe «hasta la verdad plena»[65]. Que el Padre trace el designio del Hijo, y que el Hijo, cumpliendo el designio del Padre, vuelva a él, porque «venía de Dios y a Dios volvía» (Jn 13, 3; cf. 13, 3): es el acontecer de nuestra salvación, en el cual se revela el misterio de la unidad y trinidad de Dios. Las acciones diversas que llevan a cabo las divinas personas se dan siempre en la unidad del único Dios. En Jesucristo y por medio de él, en virtud de la acción del Espíritu, nosotros hemos conocido la Santa Trinidad de Dios.

Si antes de la venida del Hijo, la palabra de Dios resonaba de modo parcial y fragmentario en el Antiguo Testamento, ahora en Jesús la palabra de Dios adquiere su expresividad máxima mediante la Palabra humana del Hijo encarnado. Así lo declara el prólogo de la Carta a los Hebreos: «En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa» (Heb 1, 1-3). El evangelio de san Juan de modo convergente completa esta afirmación concluyendo: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad» (Jn 1, 14). Como hemos dicho a propósito de la humanidad del Hijo de Dios, que el Espíritu Santo creó en el seno de la Virgen María, la encarnación es el acontecimiento por medio del cual se nos ha dado a conocer en toda su perfección el misterio inefable de Dios: su unidad en la trinidad de personas, la vida de divina caridad de la Santa Trinidad y el designio de salvación universal de Dios en favor de la entera humanidad.

El conocimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, es conocimiento del Padre: «Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto» (Jn 14, 7), porque Jesucristo es la Palabra de Dios hecha carne, hombre entre los hombres que «habla las palabras de Dios» (Jn 3, 34) y él mismo es en persona la Palabra (Logos, Verbum) encarnada de Dios. Por esto el Vaticano II declara que Jesucristo, como Palabra encarnada de Dios, «con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino; a saber, que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte y para hacernos resucitar a una vida eterna»[66].

El dogma de Jesucristo profesado por la Iglesia se funda en la revelación divina y emerge de las afirmaciones de la fe apostólica contenida en la Escritura. Desde la generación apostólica esta fe eclesial en el misterio de Cristo se ha mantenido constante como criterio de distinción de la identidad de la fe cristiana, proclamada y defendida contra quienes dentro y fuera de la Iglesia la han negado y deformado. Recitada en el Símbolo Niceno Constantinopolitano, en la celebración de la eucaristía, en perfecta sintonía con el Credo de los Apóstoles, la fe de la Iglesia confiesa a Jesucristo, Hijo único de Dios, y nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre[67].

Sin la confesión del dogma de Cristo, Dios y hombre verdadero, la fe cristiana se desvanece y deforma, aunque se la quiera hacer valer por su sintonía con los grandes valores de la modernidad y el pensamiento de nuestro tiempo. Sin el dogma de Cristo se desvanece igualmente el dogma de la Trinidad de Dios y se desemboca con facilidad en la conversión del lenguaje confesional de la Iglesia en lenguaje simbólico. Considerado como mero resultado de la inculturación sucesiva, se ha llegado a afirmar que este lenguaje habría conducido «a considerar como “entidades reales” en Dios, los símbolos “Logos” y “Espíritu”. En cuanto “símbolos religiosos”, “Logos” y “Espíritu” serían metáforas de dos diversas mediaciones histórico-salvíficas del Dios uno y único: la exterior, histórica, a través del símbolo Jesús; y la interior, dinámica, realizada por la comunidad de Dios como Espíritu»[68].

Bien se puede ver que, en esta interpretación del testimonio apostólico del Nuevo Testamento, la condición entitativa de Jesús como Hijo de Dios se disuelve en una metáfora elaborada por la teología cristiana. Tal lenguaje simbólico estaría orientado a exponer la relación entre dimensión religiosa y ética vivida por el hombre creyente Jesús y Dios, aun cuando se quiera hacer de la conciencia religiosa de Jesús un paradigma y modelo de imitación para la humanidad. Esta comprensión de la fe cristológica y trinitaria de la Iglesia representa de hecho su misma destrucción.

1.2. La fe en la divinidad de Jesucristo es contenido de la predicación y testimonio apostólico transmitidos por la Iglesia

18. Cuando se evita hablar de su divinidad y se presenta a Jesús como un “creyente fiel” o como un hombre “buscador de Dios”, además de negar la veracidad del testimonio histórico transmitido fielmente por los evangelios[69] se deforma la verdadera identidad de Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Con ello se siembra la confusión entre tantos fieles que, aun estando bautizados, a causa de su alejamiento no reconocen ya la presencia viva de Cristo en su Iglesia, en los sacramentos, o en los más necesitados. El encuentro siempre nuevo con Jesucristo no será posible, si median propuestas e interpretaciones que siembran dudas sobre la confianza que merecen los evangelistas. El acceso a Jesús queda bloqueado, si se desacreditan los evangelios como testimonios de contenido histórico por el hecho de ser a un mismo tiempo confesiones de fe. Como hemos recordado ya, la fe en Jesús emerge de la historia real de Jesús: de sus palabras y hechos; en definitiva, de la experiencia de su persona y de lo ocurrido con su muerte y resurrección como culminación de dicha experiencia. La crónica evangélica entreteje narraciones basadas en testimonios en los que la fe es criterio de interpretación y, en cuanto tal, hace de los evangelios medio de conocimiento de Jesús. La fe orienta la indagación de la verdad histórica, sin la cual no es posible alcanzar el significado trascendente de lo sucedido en la misma historia de Jesús. Cuando se abandona este horizonte de interpretación, se suele dibujar una figura de Jesús alejado de la Iglesia o contrapuesto a ella. Si es presentado como un líder religioso, entre otros muchos maestros de religión y moral, como un camino de los muchos que la humanidad debe transitar para a llegar a Dios, entonces es que la aproximación a la verdad histórica de Jesús ha resultado fallida, porque se ha tomado como criterio un presupuesto previo alejado de la verdad histórica del Jesús real del que da testimonio el Nuevo Testamento, de su real pretensión y de sus concretas palabras y acciones.

El conocimiento de Jesús es obra de la gracia, y Jesús mismo así lo hace saber a sus discípulos: «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado…» (Jn 6, 44; cf. 8, 19). La fe, obra del Espíritu, guía la comprensión de la predicación y los hechos de Jesús, abriendo el entendimiento y el corazón del ser humano al misterio de su persona y misión. La fe lleva a descubrir que Jesús, que según la carne «nació del pueblo elegido, en cumplimiento de la promesa hecha a Abrahán y recordada constantemente por los profetas […] no se limita a hablar “en nombre de Dios” como los profetas, sino que es Dios mismo quien habla en su Verbo eterno hecho carne. Encontramos aquí el punto esencial por el que el cristianismo se diferencia de las otras religiones, en las que desde el principio se ha expresado la búsqueda de Dios por parte del hombre. El cristianismo comienza con la encarnación del Verbo. Aquí no es solo el hombre quien busca a Dios, sino que es Dios quien viene en persona a hablar de sí al hombre y a mostrarle el camino por el cual es posible alcanzarlo […]. El Verbo encarnado es, pues, el cumplimiento del anhelo presente en todas las religiones de la humanidad: este cumplimiento es obra de Dios y va más allá de toda expectativa humana. Es misterio de gracia»[70].

19. Todo en la vida terrena del Verbo encarnado es expresión elocuente de su filiación divina. Jesús vive su propia identidad como Hijo eterno de Dios. Entre los testimonios referidos por los evangelistas, hay dos contextos del ministerio público de Jesús especialmente clarificadores: uno es la oración jubilosa pronunciada por Jesús tras la misión de los setenta y dos, a la cual nos hemos referido, tal como nos informan san Mateo y san Lucas (cf. Mt 11, 25-30; Lc 10, 21-24); y el otro, la última Cena, la víspera de la pasión, tal como refiere san Juan (cf. Jn 14-17). En el primer contexto, los evangelistas relatan el momento con los siguientes elementos comunes: explosión jubilosa de oración al Padre lleno del Espíritu Santo, complacencia del Padre en la revelación a los pequeños y relación única del Hijo con el Padre como fundamento de su condición de revelador. En el segundo contexto, las palabras de Jesús referidas por el cuarto evangelista formulan las consecuencias asombrosas de acoger la revelación del Padre: alegría completa, relación de amistad con Cristo y no de servidumbre, paz en él, vida eterna y odio del mundo[71]. Agrupando los elementos presentes en ambos contextos, podemos formular sintéticamente los aspectos contenidos en la presentación que Jesús hace de sí mismo como revelador de la Trinidad.

1.3. Unidad del Hijo con el Padre

20. El Padre es el origen sin principio del Hijo de Dios hecho carne en Jesús. El Hijo existe en el seno del Padre antes de los siglos y, eterno como el Padre, lo proclamamos con los padres del Concilio de Nicea engendrado en el seno del Padre, y creemos con fe cierta que el Hijo no tuvo nacimiento alguno[72]. Al confesar nuestra fe en la divinidad del Hijo de Dios, afirmamos que «por nosotros y por nuestra salvación se hizo hombre». Jesús es el Hijo de Dios, que dice de sí mismo: «Antes de que Abrahán existiera, yo soy» (Jn 8, 58). Este diálogo de Jesús con sus adversarios revela la eternidad del Hijo de Dios, que al hacerse hombre por amor nuestro quiso nacer en el tiempo y vino al mundo «de la estirpe de David según la carne» (Rom 1, 3), y «despojado de sí mismo y bajo la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres» (Fil 2, 7). Jesucristo, Hijo de Dios hecho carne, se hizo nuestro hermano para que nosotros viniéramos a ser «hijos por adopción» (Ef 4, 5). De este modo, por ser el Unigénito podemos afirmar con toda verdad que el Padre es el “hogar” y la “patria” de Jesús. Jesús vivió del Padre y para hacer la voluntad del Padre, como atestigua el evangelio de la infancia, poniendo en la boca de Jesús adolescente la respuesta a la pregunta de su madre: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?» (Lc 2, 49). José no es el padre biológico de Jesús, sino su custodio y tutor, que fue elegido por Dios para ejercer la paternidad humana sobre Jesús mediante su matrimonio con María, de la cual fue legítimo esposo. De este modo, «si es importante profesar la concepción virginal de Jesús, no lo es menos defender el matrimonio de María con José, porque jurídicamente depende de este matrimonio la paternidad de José»[73].

De este modo es necesario afirmar que «san José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad; de este modo él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente “ministro de la salvación”»[74]. Que sea así y que José haya ejercido plenamente su misión de padre humano de Jesús no deja de lado la afirmación central del Nuevo Testamento sobre el origen “natural” de Jesús como Hijo eterno de Dios hecho carne. El padre de Jesús es el mismo Dios, de modo que cabe, en efecto, preguntar: «¿Acaso puede expresarse más claramente la filiación divina de Jesús?»[75]. Jesús no hace sino la voluntad del Padre y de ella se alimenta, y así lo manifiesta al responder a sus discípulos que le preguntan por la comida: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra” (Jn 4, 34). Porque el Hijo cumple la voluntad del Padre, afirma Orígenes, no se ha de buscar la voluntad del Padre fuera de la voluntad del Hijo: «Era esta única voluntad la que hacía decir al Hijo: “Yo y el Padre somos uno” (Jn 10, 30). Gracias a esta su única voluntad, quien ha visto al Hijo, no solo le ha visto a Él, sino también al que lo ha enviado (cf. Jn 12, 45)»[76].

21. En esta identificación del Hijo con el Padre, Dios ha ofrecido al mundo el camino de acceso a él y la revelación del misterio de amor divino, que es comunión trinitaria, a cuya imagen el ser humano ha sido creado en el amor, «porque Dios es amor» (1 Jn 4, 8). En el amor al prójimo se anticipa la participación plena en la vida de Dios, pues «quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él» (1 Jn 4, 16b). La revelación del misterio de Dios ilumina la existencia humana y abre nuestra vida a su consumación en Dios. Por eso, la llamada de la Iglesia a escuchar a Jesús no es tan solo la invitación a seguir una doctrina que hace mejor al ser humano, sino la llamada al seguimiento de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, porque «Dios envió al mundo a su Unigénito, para que vivamos por medio de él» (1 Jn 4, 9b).

Las etapas más significativas del apostolado terrenal de Jesús están marcadas por la presencia y la palabra de amor del Padre al Hijo. Los evangelios de la infancia quieren manifestar la indisoluble unidad del Hijo de Dios y el hombre Jesús de Nazaret, desde el mismo instante de la concepción de la humanidad de Cristo Jesús en el seno de la Virgen María. San León Magno lo expresa con contundencia afirmando que siendo único el Señor Jesucristo, en Él no se da sino «la única e idéntica persona de la verdadera divinidad y de la verdadera humanidad […], habiendo llegado divinidad y humanidad desde la misma concepción de la Virgen a una unidad tan grande que no se hubieran realizado sin el hombre las acciones divinas, ni sin Dios las acciones humanas»[77]. El hombre Jesús es, desde su concepción, verdadera encarnación del Hijo eterno. Por esto mismo, Jesús es ya «en el seno de la Virgen María “Cristo”, es decir, ungido por el Espíritu Santo, desde el principio de su existencia, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente»[78]. Concebido por obra del Espíritu Santo, creador de su humanidad, como lo anunció el ángel a María, no falta en el anuncio una referencia a la filiación de Jesús: el que es “hijo de David” es al mismo tiempo “Hijo del Altísimo” (Lc 1, 32).

Llegado el tiempo de su manifestación a Israel, la voz del Padre resuena en el bautismo de Jesús en el Jordán: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco» (Mc 1, 11). En esta visión de Jesús ocurrida en el momento de su bautismo, la alusión al Siervo anunciado por Isaías se ha modificado, sustituyendo el término de «siervo» por el «hijo», cambio que «subraya el carácter mesiánico y propiamente filial de la relación de Jesús con el Padre»[79]. La complacencia del Padre en el Hijo es asimismo revelada en la transfiguración de Jesús en «un monte alto» (Mt 17, 1). Pedro todavía estaba hablando entusiasmado por la experiencia que estaba viviendo «cuando una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube decía: “Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo”» (Mt 17, 5). Al final de su vida, pendiendo de la cruz, Jesús suplica a su Padre el perdón para los que le han crucificado: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lc 23, 34). Ni siquiera en el sufrimiento extremo de la cruz Jesús abandona el seno del Padre. En ningún momento de su vida, como en ningún lugar de su peregrinación terrenal, Jesús deja de vivir y manifestar su relación con el Padre: «Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí…» (Jn 14, 11). Él siempre está en el seno del Padre, por eso solo él «es quien lo ha dado a conocer» (Jn 1, 18).

2. La alegría exultante de Jesús en el Espíritu Santo acompaña la revelación del Padre

2.1. La íntima vivencia de la filiación divina, contenido de la oración jubilosa de Jesús

22. Ahondando aún en la experiencia jubilosa que Jesús vive de su filiación divina, en el pasaje del envío de los setenta y dos discípulos, la narración evangélica nos da la clave para comprender la naturaleza de esta alegría cuando introduce la oración jubilosa de Jesús en el pasaje de Lc 10, 21: «En aquella hora, se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo…». La alegría de Jesús no responde simplemente a la satisfacción del maestro que comprueba el éxito de la misión por el buen hacer de sus discípulos, sino que es expresión espontánea de su vivencia íntima. En la escena que describe la oración, Jesús desvela el secreto de su intimidad con Dios, al que se dirige como Padre comprendiéndose a sí mismo como el Hijo, misterio de su divina persona y de su misión: “cosas” que Dios manifiesta a quienes acogen a Jesús y se dejan iluminar por su palabra, que les llega también por la predicación de sus discípulos movidos por el mismo Espíritu Santo con el que ha sido ungido Jesús. Se han de alegrar por haber sido llamados a ser discípulos de aquel que tiene el Espíritu, y ven y oyen lo que, antes de Jesús, «muchos profetas y reyes quisieron ver… y no vieron ni oyeron» (Lc 10, 23-24). En cambio, ellos ven y oyen por ser discípulos de Jesús. Su oración descubre a sus discípulos que la unción mesiánica por el Espíritu es el secreto de la alegría de Jesús y de la suya propia.

La humanidad del Verbo, que crece durante el curso de su vida terrena bajo la acción del Espíritu Santo, experimenta la alegría que el Hijo comparte con el Padre. Alegría que, en expresión de san Agustín, es el mismo Espíritu Santo[80]. Jesús se alegra con el gozo del Espíritu Santo y al revelar al Padre quiere hacer partícipes a los suyos de su misma alegría. En la noche de su pasión, Jesús confía a los Apóstoles un legado de alegría completa: «Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud» (Jn 15, 11). La donación del Hijo hasta el extremo revelando el amor más grande[81], que alcanza su momento supremo en la pasión y muerte en la cruz, da lugar a la comunicación de la propia alegría para que los suyos alcancen alegría plena. Al dar a conocer al Padre, Jesús concede a los suyos participar en la alegría que comparte con Él en el Espíritu Santo. La revelación del Padre es participación en la bienaventuranza eterna que otorga la verdadera vida feliz.

2.2. Revelación otorgada a los “pequeños”

23. Tanto los evangelios sinópticos como el evangelio de san Juan refieren las palabras de Jesús con las que indica con toda claridad que el conocimiento del Padre no es un conocimiento adquirido según la sabiduría de los hombres “sabios y entendidos”, sino que pertenece al género propio del don concedido y por pura gracia otorgado. Es el Hijo y solo él quien otorga el conocimiento del Padre según su beneplácito[82]. La indispensable mediación del Hijo en el conocimiento de Dios se subraya aún más cuando Jesús indica quiénes son capaces de acoger este conocimiento: la gente sencilla de corazón y humilde, es decir, los “pequeños” (Mt 11, 25)[83]. Jesús revelaba la importancia eterna que tiene el hombre para Dios, acercándose a aquellos que más necesitan el amor que puede redimirlos y curar todas sus heridas: el amor del Padre que todo lo creó por amor y por amor todo lo conserva. La oración de Jesús manifiesta que solo la actitud de apertura al don de la salvación que viene del amor del Padre colma la liberación que los pobres y los pecadores esperan alcanzar. El Padre revelado por Jesús es bueno, misericordioso, providente. Es el Padre que quiere y protege a los pequeños: «No es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños» (Mt 18, 14). Al revelar al Padre, Jesús siente la urgencia de dar a conocer el amor que le profesa: «Es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que, como el Padre me ha ordenado, así actúo» (Jn 14, 31).

3. Participar del amor del Padre permaneciendo en el amor de Jesús

24. El amor del Hijo al Padre es misericordia para el mundo y revelación de la gloria recibida del Padre: «Yo les he dado la gloria que Tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno; yo en ellos, y Tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que Tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí» (Jn 17, 22-23). En la oración sacerdotal de la última Cena, al invocar al Padre, Jesús exclama: «He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo» (Jn 17, 6). Jesús revela así a sus discípulos que el amor al Padre, en el que la oración de Jesús los introduce, establece un vínculo nuevo entre Jesús y sus discípulos, a los que llama “amigos”: «Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que oído a mi Padre os lo he dado a conocer» (Jn 15, 15). El mundo odia a los discípulos de Cristo, porque han recibido la palabra del Padre: «Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo» (Jn 17, 14). La oración de Jesús les revela que el amor al Padre es más fuerte que el odio del mundo y más que la muerte, porque en llegar a conocer al Padre y al Hijo consiste la vida verdadera: “Ésta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo” (Jn 17,3).

Quienes han sido llamados como discípulos al conocimiento del amor de Dios, en los gestos de amor de Jesús y en la entrega de su vida, han entrado en el amor del Padre a participar de la vida divina. Jesús dice a sus discípulos durante la última Cena que solo permanecerán en el amor de Dios, del cual dimana todo amor que da vida, si permanecen en él. Sucede así como con el sarmiento al que vivifica la vid y da un fruto abundante, por lo cual añade Jesús aplicando la comparación: «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15, 5). El amor del Padre se revela en el amor de Jesús a sus discípulos, que les invita a pedir al Padre en su nombre: «Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa» (Jn 16, 24). Pedir en nombre de Jesús les garantizará la inmensa alegría de permanecer en el amor de Jesús y tener la vida de Dios. El mundo representa una permanente amenaza para los discípulos, pero Jesús ha orado por ellos al Padre: «Te ruego por ellos… No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno» (Jn 17, 9.15). Si Jesús ha orado por ellos, vencerán las tentaciones del mundo y permanecerán en la vida de Dios, sin que el mundo pueda destruir el amor que los ha unido en Jesús con el Padre y que ha de ser testimonio que lleve a la fe a cuantos contemplen en ellos realizada la vida de Dios[84]. Ellos mismos podrán pedirle al Padre que los sostenga, siempre que estén unidos a Jesús y lo hagan en su nombre, y el Padre les dará «otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad» (Jn 14, 16-17), como garantía de su permanencia en el amor del Padre y de Jesús[85].

III Jesucristo, Salvador universal

1. «No se nos ha dado otro Nombre bajo el cielo en el que podamos salvarnos»

25. En un mundo globalizado, caracterizado en lo religioso por un pluralismo de hecho, no pocos se preguntan si la Iglesia debe seguir manteniendo el mismo discurso que Pedro sostuvo en los orígenes: «No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos» (Hch 4, 12). La «dictadura del relativismo»[86] ha dañado no solo la conciencia religiosa de muchos cristianos, que consideran arrogante y excluyente presentar a Jesucristo como el único salvador. A no pocos les parece que sería más acorde con la mentalidad contemporánea reconocer que la salvación se encuentra también fuera de la mediación de Cristo y de la Iglesia; y reconocer por esto mismo que tiene múltiples caminos ordinarios que conducen a ella. Debilitados en su identidad cristiana, hay quienes cuestionan la necesidad del anuncio evangélico, confunden el diálogo interreligioso con el diálogo ecuménico entre la Iglesia católica y otras Iglesias y Comunidades eclesiales, o ignoran cómo deban armonizarse ambos diálogos con la irrenunciable tarea misionera de la Iglesia.

1.1. Señor de todos

26. La proclamación de Jesucristo como «Señor de todos» (Hch 10, 36),

como Pedro sostuvo en casa del centurión romano Cornelio, «no es arrogancia que desprecie las demás religiones, sino reconocimiento gozoso porque Cristo se nos ha manifestado sin ningún mérito de nuestra parte»[87]. En Jesús de Nazaret no vemos al hombre buscador de Dios, sino a Dios hecho hombre que ha venido a la búsqueda de cada ser humano. El cristianismo no se presenta en medio del mundo como una expresión más del esfuerzo del ser humano por llegar hasta Dios, sino como el portador y heraldo (kérys) del anuncio gozoso (kérygma) que proclama que ha sido Dios quien ha venido al encuentro del hombre. Cuando los cristianos afirmamos que Jesucristo es el único mediador de todos los hombres no negamos la salvación que Dios otorgará por su misericordia a los no cristianos, señalamos más bien que las «fuentes de la salvación» (Is 12, 3), de las que proféticamente habló Isaías, están en Cristo, en quien están unidos Dios y el hombre. San Juan Pablo II afirma que esta mediación única y universal de la salvación en Cristo, «lejos de ser un obstáculo en el camino hacia Dios, es la vía establecida por Dios mismo, y de ello Cristo tiene plena conciencia»[88]. Lo reivindicó con fuerza profética contra quienes creían que la misión cristiana había llegado a su fin, y sostenían que era la hora de la permuta del anuncio de Cristo por la acción filantrópica y humanitaria. Esta última siempre acompañará el anuncio, pero no lo sustituye, más aún, se sigue de él, da testimonio de su verdad y media su realización. El santo papa recordaba que la misión universal de la Iglesia nace de la fe en Jesucristo como mediador universal[89]; y observaba cómo la universalidad de la salvación en Cristo es afirmada por todo el Nuevo Testamento[90], afirmación que se recapitula en las palabras de san Pablo a Timoteo: «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos» (1 Tim 2, 5-7).

Nos lo ha vuelto a recordar el papa Francisco, que apunta a las consecuencias para la evangelización de la negación de esta mediación universal en Cristo de la salvación. Si se silencia o relativiza, el acontecimiento de Cristo se torna sin significado para la vida del ser humano; y, por lo mismo, deja sin objetivo real la misión de la Iglesia: «No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos»[91].

1.2. Él es el primero y el último

27. El motivo de este rechazo hoy como en la antigüedad grecorromana responde al hecho de que la razón no alcanza a concebir de qué modo lo universal pueda concretarse en la carne de Jesucristo. Afirmar la encarnación es −siguiendo a san Agustín y en expresión de la teología contemporánea− afirmar lo que se ha formulado como la presencia del “todo en el fragmento”[92]. Esto es posible porque «en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente» (Col 2, 9; cf. 1, 19). La carne de Cristo es ciertamente la carne del Hijo de Dios, la concreta humanidad del Verbo, por el cual fueron creadas todas las cosas, la humanidad de aquel que ocupa el lugar del principio creador, «por medio del cual todo se hizo y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho» (Jn 1, 3). Cristo Señor, en quien todo es recapitulado, es el centro de la historia de la humanidad, a la que otorga plenitud, y el final en el que todo encontrará consumación. Solo Jesucristo, por su resurrección de entre los muertos y glorificación junto al Padre, dice a cada ser humano y a la entera humanidad: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último» (Ap 22, 13; cf. 21, 6).